1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

認知症や相続問題に有効な家族信託は、財産が移転する場合には税金が関係してきます。

家族信託でかかる可能性がある税金は、相続税や贈与税をはじめとして、所得税、登録免許税、不動産取得税などがあります。

しかし確実にこれらの税金が発生するわけではなく、契約内容によって変わってくる点に注意しなければなりません。

今回は、家族信託にかかる税金について詳しく解説します。

家族信託とは?仕組みやメリット・デメリット、必要性についてわかりやすく解説

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託には「委託者」「受託者」「受益者」の当事者が存在します。

以下では当事者が亡くなった場合について、家族信託中の相続の仕組みを解説します。

信託契約の内容で当事者の死亡時の承継者を定めておくと、権利の承継をスムーズに進めることが可能です。

信託契約では、委託者が死亡すると、委託者の地位は原則として相続により承継されます。

ただし、信託契約では「委託者の死亡により委託者の権利は消滅する」とすることも可能です。

また、遺言信託では、下記のように信託法第147条に遺言信託における委託者の相続人の規定があります。

受益者が死亡した場合には、原則として受益者の相続人が受益権を相続します。

信託契約で明記されていなければ、他の相続財産と同様に、遺産分割協議で取得者や相続分を決めることも可能です。

また、信託契約に定めることで、受益者が生前に受益権の取得者を指定できるようにすることもできます。

受益者が亡くなると、受益権は相続財産として相続税の対象財産になります。

受益権は、通常の金銭や不動産と同じ評価方法で計算され、小規模宅地の特例や配偶者控除などを利用可能です。

家族信託の利用によって、直接的に相続税を節税することはできません。

受益者の死亡により信託契約が終了するのは、信託契約にその旨の定めがある場合です。

受益者の死亡によって信託契約を終了するときは、承継者である帰属権利者に信託財産を引き継ぎます。承継した信託財産は、相続税の課税対象です。

この場合、信託財産に加えて、受益者の固有財産も調べる必要があります。受益者の固有財産も相続税の課税対象となるからです。

受益者連続信託は、受益者の死亡によって信託契約を終了させずに信託契約を継続して受益権として引き継ぐ方法です。

受益者である方が死亡後に、第2受益者、第3受益者と後に続く受益者に受益権を引き継いでいく仕組みです。

受託者の死亡後、新しい受託者が1年間以上選任されない場合、信託契約は終了します(信託法163条第3号)。

受託者が亡くなった後に次の受託者を選任することは可能です。

信託契約に受託者の選任方法が明記されているか、確認しておきましょう。

受託者の選任について定めがない場合には、委託者と受益者が話し合って合意のもとで新しい受託者を選びます。

話し合いがまとまらない場合には、裁判所に申し立てをして受託者を選任してもらうケースもあります。

ここまで解説したように、家族信託は多くの税金が関係します。また、相続対策としても有名であることなどから、節税対策になると思われる方もいます。

しかし、家族信託に直接的な節税効果はありません。十分に注意してください。

家族信託によって将来の相続財産を信託財産にしたとしても、自益信託での信託財産は実質的に委託者兼受益者が所有したままとなっています。

死亡した場合、受益権が相続財産となり相続税の課税対象になります。つまり、家族信託に直接的な相続税の節税効果はありません。

ただし、家族信託をすることによって、委託者兼受益者が意思判断能力を失った後でも、受託者が信託財産の組み換えなどを行うことができます。そのため、間接的な節税効果はあるといえます。

家族信託に直接的な節税効果はありませんが、相続対策や認知症対策としては非常に自由度が高いといえます。

成年後見制度などでは解決できない問題にも、柔軟に対応できる制度となっています。最後に、家族信託の活用方法を2つ紹介します。

自身の相続先を指定する代表的な方法として遺言書がありますが、遺言書では自身の次の相続先しか指定できません。孫の代まで指定することはできないのです。

これに対して家族信託では、自身が死亡した場合の受益者を子どもに、子どもが死亡した場合の受益者を孫に指定することができます。場合によっては、子どもの直系血族へ永代で相続させるといった指定も可能です。

ただし、信託開始から30年経過後の受益権の新たな承継は1度しか認められない「30年ルール」の存在により、確実に永代指定できるとは限りません。

不動産は容易に分割できない財産のため、相続人で平等に相続するために共有する場合があります。

しかし、共有してしまうと、その不動産を売却したり、建て替えたりする際には共有者全員の合意が必要になります。

1人でも反対すると進めることができません。「不動産の共有は避けるべき。」と一般的にいわれている理由です。

家族信託では相続人の1人を受託者とし、相続人全員を受益者にすることで、不動産共有をすることなく、利益は相続人に平等に入る仕組みを作ることができます。

家族信託で相続税がかかる2つのケースについて見ていきましょう。いずれも次の共通条件で解説します。

受益者が亡くなり信託財産の受益権が他者に承継されると、承継された受益権に対し相続税が課税されます。

信託契約で定められた財産の引継ぎ方法により、上記の条件では下記のとおり、相続税の課税対象者が変わります。

受益者である父が死亡し、受益権を母が相続した場合、母には相続した受益権1億円に対して相続税がかかります。

ただし、相続税には基礎控除額があるため、受益権も含めた相続財産が基礎控除額を超える場合に限り相続税が発生します。

配偶者には、1億6,000万円までの相続財産に対しては相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という特例があります。

受益権の相続人が配偶者である場合には、相続税はかからないというケースも多いでしょう。

母が死亡したことで信託契約は終了します。

子どもが信託財産である賃貸アパートを引き継いだ場合には、母から子どもへ相続があったことになります。子どもは相続した賃貸アパートに対して相続税を負担します。

その際、子どもであるため配偶者の税額軽減は適用できない点に注意しましょう。賃貸アパートの相続税評価額、相続税の基礎控除額によっては、相続税が発生する場合があります。

家族信託の契約中に相続が発生したときの手続きについて、下記の2つに分けて解説します。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

受益者の死亡後も信託契約を継続させるケースを受益者連続信託といいます。

受益者連続信託では、第1受益者の死亡後は第2受益者に、第2受益者の死亡後は第3受益者へと受益権を順に引き継ぐことが可能です。

信託外の財産は、受益者個人の財産です。

受益者連続信託の場合には、信託財産と信託外の財産の調査・相続手続きが必要です。受益権を継承した人は、相続税の課税対象となります。

信託財産と信託外の財産の調査・相続手続きの際には、相続税評価を行わなければなりません。

調査結果により相続税の申告が必要であれば、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内の相続税の申告が必要です。

信託財産に不動産があれば、受益者の変更にかかる変更登記手続が必要になります。信託契約書の信託目録に記載された、受益者の内容に変更が生じるためです。

登録免許税は不動産の数1つにつき1,000円かかりますが、所有者は受託者のままであるため不動産取得税は課税されません。

受益者の変更に伴い、登記手続きの他に税務署への手続きが必要です。

具体的には、相続税法第59条第3項第2号の規定により、受益者が変更した月の翌月末日までに下記調書を提出しなければなりません。(信託財産の相続税評価額:50万円以下の場合を除く)

相続税申告とは別の手続きであるため注意が必要です。

ここでは実務上多く用いられている、委託者兼受益者が死亡した場合に信託契約が終了する自益信託の手続きについて解説します。

自益信託とは、委託者と受益者が同一人物の信託のことです。

家族信託終了時の信託財産については、信託契約の内容で帰属権利者について規定があれば、帰属権利者が財産を取得します。取得した財産は相続税の課税対象です。

また、信託外の財産についての調査・相続手続きも必要で、財産目録を作成します。

信託財産と信託外の財産の両方が、相続税の課税対象になるためです。

相続財産調査の結果、相続税の申告が必要なときは、10カ月以内に申告が必要な点は、上述の受益者連続信託の場合と同様です。

信託財産に不動産があれば、信託契約を終了する場合には帰属権利者の名義に変更する登記と信託の抹消登記を行います。

ただし、受託者個人を帰属権利者とする場合の名義変更手続きは2023年12月現在で明確になっていない部分があるため、司法書士などの専門家へ相談した方が良いでしょう。

家族信託の終了に伴い、登記手続きの他に税務署への手続きが必要になります。

信託契約終了した月の翌月末日までに調書を提出する点は、上述の受益者連続信託の場合と同様です。

相続税は税金の中でも大きな負担額になりやすいことから注目されがちです。しかし、家族信託では相続税以外の税金も発生する可能性があります。

どのような税金がかかるのかを知っておき、家族信託を計画する際の検討材料にしましょう。

受益権を相続した際には、相続税の課税対象になりますが、他にも税金がかかる可能性があります。

贈与税とは、自身以外の人に財産を贈与した際に、財産を譲り受けた人に対してかかる税金です。

委託者と受益者が同じである自益信託の場合には、受益権は元の所有者から動いていないため贈与税はかかりません。

対して、委託者と受益者が分かれる他益信託の場合には、受益権が贈与されているため贈与税がかかります。

受託者が信託財産となっている不動産を売却して利益が出た場合には、その利益は譲渡所得となり、所得税の課税対象になります。

譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを売却して得た利益のことです。

信託期間中に受益者が受け取る利益に対しては、給与や事業による収入などと同様に所得税と住民税がかかります。

例えば、賃貸アパートが信託財産となっている場合には、そこから生じる賃貸収入などに対して受益者が課税を受けることになります。

この所得税と住民税は、家族信託を理由に発生しているものではありません。賃貸アパートの所有者として収入を得て納めていた税金の負担者が、単に受益者に代わっただけになります。

信託財産を管理する受託者にかかる可能性がある税金について解説します。

以下で挙げている税金は受託者にかかる税金ですが、実務上においては必要経費として信託財産の中で負担することが一般的です。受託者の個人的な財産から負担するケースは少ないです。

登録免許税とは、不動産の登記をする際にかかる税金です。家族信託において登録免許税がかかるのは、信託設定時と受託者が受益権を取得する時です。

信託設定時には、委託者から受託者へ信託財産の名義変更をするための「信託登記」と「所有者移転登記」を行います。

信託が終了し受託者がその不動産の完全な所有者となった場合には、「所有権移転登記」と「信託抹消登記」を行います。

登録免許税の金額は次のとおりです。

【信託設定時における信託登記】

土地:固定資産税評価額×0.3%

建物:固定資産税評価額×0.4%

【信託設定時の所有権移転登記】

非課税

【信託終了時における所有権移転登記】

土地・建物:固定資産税評価額×0.4%(贈与の場合は2%)

【信託終了時の信託抹消登記】

不動産1つにつき1,000円

不動産を所有している人には毎年、固定資産税がかかります。家族信託している信託財産の所有者は受託者となっていることから、受託者が固定資産税の納税義務者となります。

受託者宛に固定資産税の納付書が届くことになりますが、信託財産の中から支払うのが一般的です。

不動産を取得した人には、取得時に不動産取得税がかかります。しかし、家族信託では、基本的に不動産取得税は非課税となっています。

家族信託設定時では、委託者から受託者へ信託財産が移転しています。しかし、実質的には移転していないと考えられるため、受託者に不動産取得税はかかりません。信託終了時に受託者が委託者の相続人である場合も原則として非課税です。

ただし、信託財産の現金を使って不動産を購入した場合には、受託者が不動産を取得したものとして不動産取得税が課税されるため注意しましょう。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

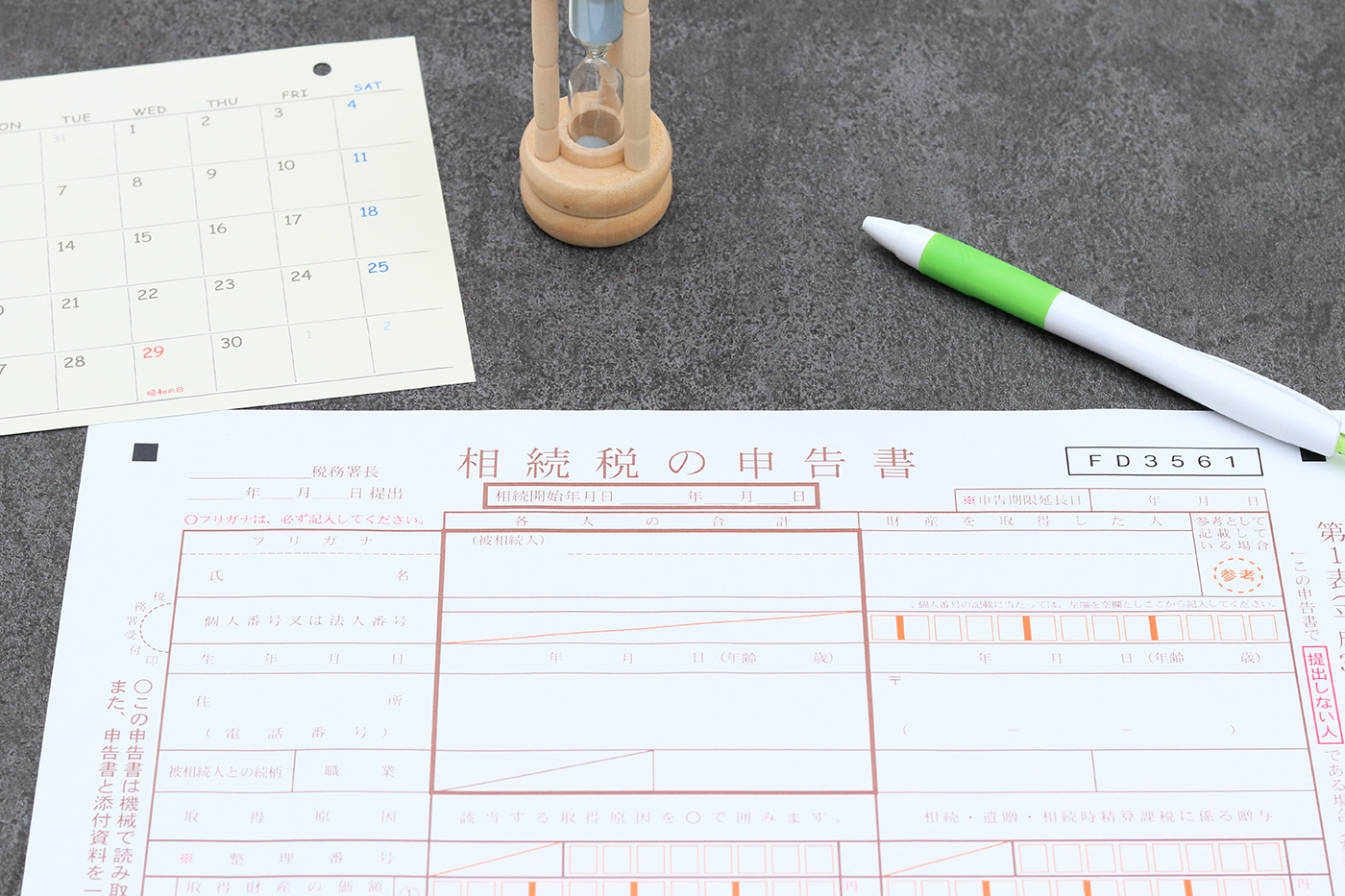

相続税と所得税は、固定資産税のように自動的に納付書が届く税金ではありません。自身で計算して申告する必要がある点に注意しましょう。

ここでは、相続税と所得税の申告について解説します。

家族信託における相続税は、相続で受益権を取得する受益者に対してかかります。所得税は、信託財産から得られる利益を享受する受益者に対してかかります。

つまり、受益者は相続税申告と所得税の確定申告を行い、税金を負担しなければなりません。

相続税申告は相続開始から10カ月以内、確定申告は所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までに行わなければなりません。

申告期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生するため、期限は厳守するようにしましょう。

信託財産から得られる収益の合計額が年間3万円以上である場合には、受託者は信託財産の状況などを記載した「信託の計算書」と「信託の計算書合計表」を税務署へ提出しなければなりません。期限は翌年の1月31日までです。

税務申告と違い税負担があるわけではないため、期限を過ぎたとしてもペナルティはありません。しかし、義務となっているため、税務署から不要な疑いをかけられないようにするためにも期限は守るようにしましょう。

相続税申告と確定申告に必要な書類を一覧で紹介します。

必要書類は申告内容によって変わるため、ここではどの場合でも必要になる書類を挙げています。

前述した相続税以外の税金について、それぞれ課税されるタイミングごとに解説します。

不動産を信託財産に設定した際には、信託登記と所有権移転登記を行うため、受託者に登録免許税がかかります。

また、毎年1月1日時点で不動産を所有している人には固定資産税がかかります。12月に登記を行った場合には、翌年の春には受託者に固定資産税の納付書が届くことになります。

信託財産から生じる利益(所得)については、所得税と住民税の対象になります。課税対象者は利益を受け取る受益者で、確定申告が必要です。

受益者が死亡して受益権が移転した場合は、次に受益権を所有することになった受益者に所得税と住民税がかかります。

信託財産である不動産を売却して利益が発生した際、その利益を受け取る受益者には譲渡所得として所得税と住民税がかかります。売却した年の翌年に確定申告を行いましょう。

なお、不動産を売却した際には、売却先へ所有権を移す所有権移転登記を行いますが、ここでかかる費用については買手側が負担するのが一般的です。

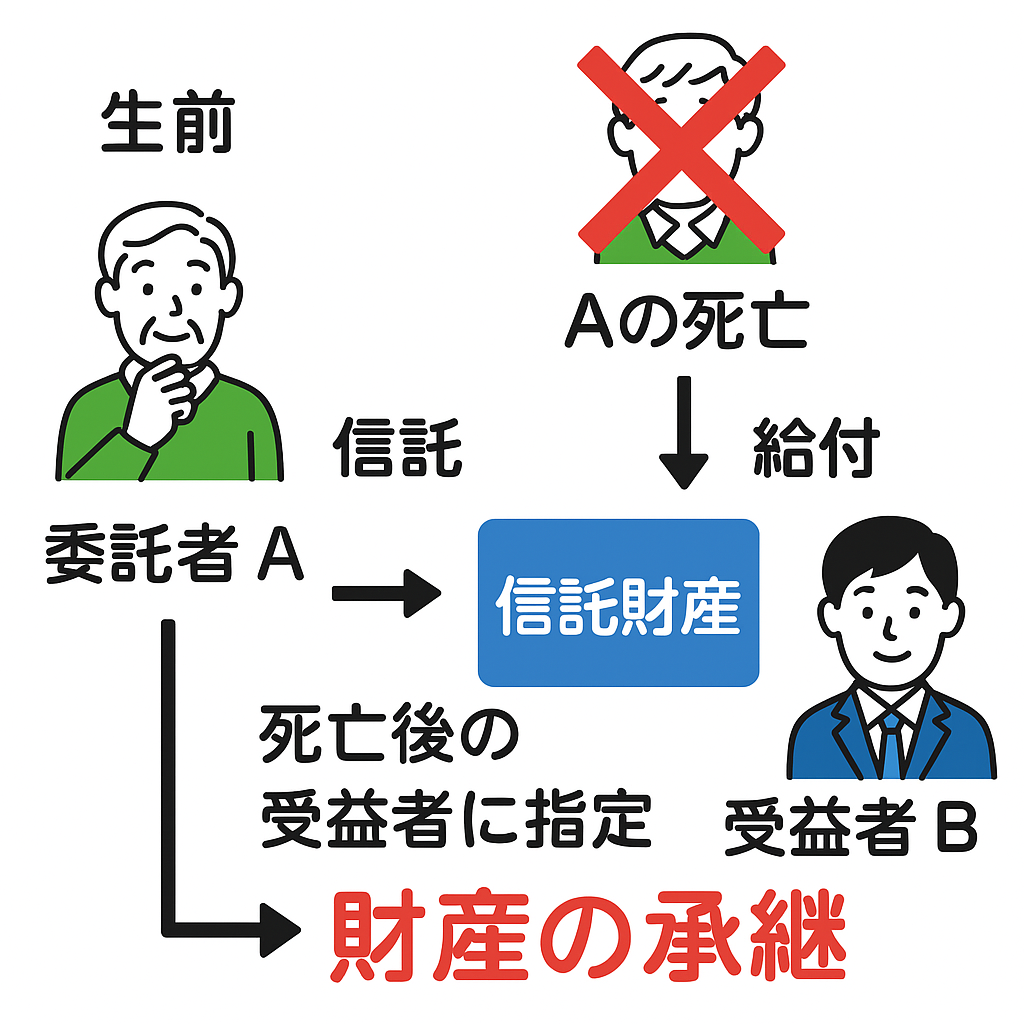

家族信託では、信託財産が受託者に移転されるため、委託者が死亡してもその財産は相続財産に含まれません。信託契約において、委託者の死亡後の受益者(例:長男など)があらかじめ指定されていれば、相続手続きを経ることなく、信託財産からの給付が継続されます。たとえば、委託者Aが受益者、次の受益者を長男Bと定めていた場合、Aの死亡後、Bが受益権を取得し、財産は信託の枠組み内で引き継がれます。このような仕組みにより、遺産分割協議の対象とならず、スムーズな財産承継が可能となりますが、他の相続人とのトラブルを避けるため、事前に説明や同意を得ておくことが重要です。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

日本の相続税は、相続される財産の額に応じて異なります。

2022年度の相続税率は、相続される財産の額によって2~55%の範囲内で計算されます。

相続税には基礎控除額があり、条件によって変動しますが、基本的には3,600万円が最低金額となっています。

つまり、相続する遺産の総額が「3,600万円以下」の場合、相続税は発生しません。相続税がかかる基準は3,600万円以上と覚えておくと良いでしょう。

詳細な算出方法や該当する財産額については、税理士、税務署などに問い合わせることをおすすめします。

日本の相続税は、相続する財産の総額に応じて税率が適用されます。計算方法の流れは次のようになります。

なお、相続税は法律が変更されることもあるため、詳細については当局のサイトなどで最新情報を確認することが重要です。

詳しくは国税庁のHPをご参照ください。

家族信託では信託契約締結後に委託者が死亡すると、信託財産は遺産分割の対象にはなりません。信託財産の所有権が受託者へ移っているためです。

ただし、受益者が死亡して受益権が相続によって移転すれば、受益権は相続税の課税対象になります。受益権は相続財産として相続税の対象財産であるためです。

信託財産の受益権が遺産分割の対象となっても、通常の相続財産と同様に小規模宅地の特例や配偶者控除などを利用できます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限度の相続割合です。家族信託の受益権は相続税の課税対象になります。

家族信託契約での受益権の相続について遺留分が発生しないとの見解はありますが、実務上は一般的に認められていません。

家族信託での1回目の承継に限れば遺留分侵害額請求の対象になるという見解が一般的です。

また、2回目以降の承継においては遺留分は発生しないとされています。

本記事では、家族信託契約での相続と相続税の仕組みについて解説しました。

家族信託契約中の相続で相続税が発生するのは、受益者が亡くなったときの受益権に対してです。

家族信託は節税対策にならないものの、相続対策や認知症対策として柔軟に利用できます。

ファミトラでは、家族信託組成サポートの専門家(家族信託コーディネーター)がお客様のお悩みをお伺いしています。

また、家族信託サポートサービス「ファミトラサービスガイド」を無料で差し上げております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

家族信託に限らず、本記事で解説したような相続税対策を考える際の手段の一つとして、「家族信託」を利用するなど、お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、家族信託に興味がある方は、ファミトラまでぜひご相談ください。

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。

教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。

その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。

7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

編集者ポリシー

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。