1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

遺言信託は2種類あり、混同しやすいです。

しかし、遺言信託を使いこなせば、遺族に認知症患者がいる場合の対策ができたり、相続手続きの負担を軽くしたりできます。

この記事では、遺言信託の仕組みや利用の流れ、費用についても解説しています。

遺言信託のメリットやデメリットが気になる方は、今回の記事を参考にしてください。

田中 総

(たなか そう)

2010年、東証一部上場の不動産会社に新卒で入社し、10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画・アセットマネジメント等の様々な業務に従事。

法人営業では遊休不動産の有効活用提案業務を担当。

経営企画では、新規事業の推進担当として、法人の立ち上げ、株主間調整、黒字化フォローの他、パートナー企業に出向して関係構築などの業務も経験。

司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。

田中 総

家族信託コーディネーター/宅地建物取引士/不動産証券化協会認定マスター

東証一部上場のヒューリック株式会社 入社オフィスビルの開発、財務、法人営業、アセットマネジメント、新規事業推進、経営企画に従事。2021年、株式会社ファミトラ入社。面談実績50件以上。首都圏だけでなく全国のお客様の面談を対応。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

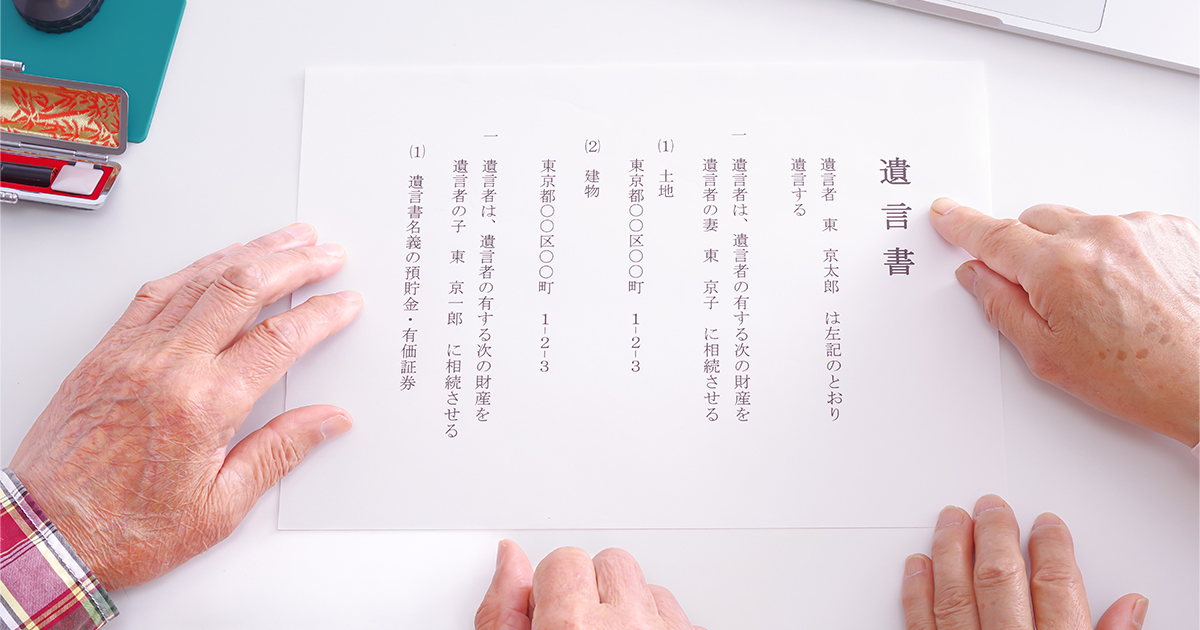

遺言信託には、以下の2種類があります。

2つの遺言信託の違いについて、以下で確認しましょう。

信託とは、財産を託す委託者から財産の管理を任された受託者が、財産から生じた利益を受け取る受益者のために財産の管理や処分をすることです。

信託には、以下の3種類があります。

この中で、遺言書によって設定する信託のことを法律上の遺言信託と呼んでいます。

法律上の遺言信託は、遺族の判断能力が乏しい場合に利用されるケースが多いです。

妻が認知症だったり、子どもがまだ幼かったり、遺族に適切な財産管理が期待できない場合は、法律上の遺言信託が役に立ちます。

遺言にて、能力に優れた人物(あるいは法人)に、財産管理を信託すれば良いためです。

信託銀行が取り扱う遺言信託では、遺言書の作成サポートや保管、執行を行います。

法律上の遺言信託は法律上の制度を意味するのに対し、信託銀行が取り扱う遺言信託は商品の名前を意味します。

そのため、信託銀行に遺言書の作成から執行までをサポートして欲しい場合は「遺言信託」と名前のついている商品を選ぶと良いでしょう。

法律上の遺言信託の活用事例を紹介します。

障がい者や認知症患者の死後の世話を特定の第三者に任せたい場合、法律上の遺言信託は有効です。

障がい者の子どもがいる場合、法律上の遺言信託が役に立ちます。

父親が、障がい者たる子どもBの面倒を見ているとしましょう。自らの死後はBの世話を、Bの弟にあたるCに任せたいと考えています。

この場合、Bの世話をCに任せる旨の遺言を作成すれば、死後においても、Bの生活は守られます。

Bの世話にかかる費用は、Cに必要な財産の所有権を移し、管理・処分させれば良いでしょう。

父親から相続した財産を使えば、Cにお金がなくても、CはBの面倒をみられるためです。

上記の場合、登場人物の役割は次のとおりです。

遺言の作成により、委託者の死後に、財産の所有権が受託者に移る点が、法律上の遺言信託のポイントです。生前から所有権を受託者に移す方法もあります。

しかし、生前中は、財産の所有権を自分のもとにとどめておきたいと希望する委託者もいるでしょう。その場合、遺言を使った信託は効果的です。遺言の効力発生時期は、死亡時だからです。

認知症になった配偶者の死後の生活が気になる場合も、法律上の遺言信託は効果的です。

遺言者を委託者、配偶者を受益者、配偶者の世話を任せたい人物を受託者として、遺言を作成しましょう。

法律上の遺言信託のメリットと注意点を解説します。

法律上の遺言信託の主なメリットは、次のとおりです。

遺言の効力発生時期は死亡時です。生前から受託者に所有権を移すことに抵抗を感じる人にとって、法律上の遺言信託は有効です。

遺言の作成後でも、いつでも内容を撤回・変更できる点もメリットといえます。

遺言信託の注意点は次のとおりです。

遺言を作成した後で、委託者(遺言者)が認知症になる可能性もあります。委託者が認知症になった場合、財産を処分・管理できる者がおらず、有効な財産活用が阻害されます。

遺言の効力発生時期は、死亡時であり、認知症は遺言の効力発生事由ではないためです。

また、受託者が任務を承諾するとは限らない点も問題です。

前述したとおり、信託銀行の遺言信託の主なサービスは以下の3つです。

それぞれのサービスについて、1つずつ見ていきます。

遺言書は非常に強い効力を持つため、内容にも注意を払う必要があります。

しかし、遺言書を書く機会は、人生で1度しかないため、どのように書けば良いのかわからない方がほとんどです。

そこで、信託銀行の遺言信託を利用することで、遺言書作成のアドバイスを受けられます。

なお、遺言書作成の代行をしてくれるわけではないため、注意してください。

遺言書を作成した後、遺言の執行まで遺言書を保管してくれます。遺言書のみならず、相続財産に関する資料や戸籍謄本、印鑑証明書なども一緒に預かってくれます。

遺言書を家に保管していると、紛失してしまう可能性がある他、家族が遺産分割協議の際に遺言書を見つけられない可能性もあるでしょう。

心配な場合は、信託銀行に預けることもおすすめです。

遺言の執行も、信託銀行の遺言信託のサービスの1つです。遺言書に従って預金の名義変更手続きなどをしてくれるため、相続人の負担軽減に繋がります。

また、担当者は遺言の執行に慣れているため、手続きがスムーズに進むこともメリットの1つです。

遺言信託を利用する主な流れは次のとおりです。

それぞれの過程について、1つずつ確認していきます。

遺言信託を利用する場合は、まず同サービスを取り扱っている信託銀行などに相談を持ちかけることから始めましょう。

この際、相談内容によっては提携している弁護士や司法書士といった専門家が話し合いに加わることがあります。

具体的に遺言の内容が決まったら、公正証書遺言の作成に取り掛かります。

必要書類を揃えた上、公証役場にて遺言書の作成を申請する流れです。

なお、この時証人2人の立ち合いが必要となります。あらかじめ誰に任せるか決めておくようにしましょう。

場合によっては信託銀行などの担当者が証人をつとめることもありますが、その場合は別途費用が発生します。

遺言書が作成された時点で、信託銀行などと契約の締結が可能となります。

契約にあたって必要となる書類を用意した上で、契約手続きに進みましょう。

遺言信託は法律的な意味での信託の設定ではありません。そのため、遺言信託契約の内容は、遺言書の管理及び遺言執行者の就任に関する事項になります。

契約が終わると、完成した公正証書遺言の正本を信託銀行などが預かることになる他、定期的に資産状況や相続人に変更がないか確認の連絡がきます。

遺言書の内容を見直す必要が生じた場合は、速やかに手続きを済ませるようにしてください。

遺言者が亡くなったら、死亡通知人(遺言信託の契約者が指定し、遺言者がなくなった場合にその旨を通知する人のこと)が依頼した信託銀行などにその旨を報告しなければなりません。

死亡通知が確かなものであると確認が取れた時点で、信託銀行などは遺言執行業務に取りかかります。

死亡通知そのものが遅れてしまうと、そこから先の手続き全体に影響がでてしまうため注意が必要です。

通知を受けた信託銀行などは、遺言執行者として公正遺言書に基づき遺産を相続人および受遺者に承継させる手続きをスタートさせます。

ここでは、遺言信託のメリットについて見ていきます。

ここでは主に以下5つのメリットを取り上げます。

遺言信託では相続に係る一連の流れを信託銀行に任せられるため、安心感を得られるでしょう。遺言執行者は、未成年者や破産者以外であれば誰でもなることができます。

弁護士や司法書士、税理士といった専門家を遺言執行者に指定するケースが多く見受けられます。

しかし、個人を遺言執行者に指定した場合、遺言者よりも先に亡くなってしまうリスクはゼロではありません。

また、遺言執行者は、正当な理由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任が可能です。

果たすべき責務を怠った場合には、利害関係人の請求によって解任される恐れもあります。

信託銀行に任せればそうした心配がなくなることは、大きなメリットだといえるでしょう。

遺言執行者を信託銀行とすることで、遺言書の作成にあたって様々なアドバイスを受けられます。また、資産活用などのアドバイスも積極的にもらえるでしょう。

信託銀行に遺言信託を依頼することで、本人の意向や家族関係、財産の内容などから適切な遺言書を作成してくれます。場合によっては、弁護士や税理士といった専門家を紹介してもらうこともできるかもしれません。

また、遺言書を作る過程で明らかになる資産の内容から、それらを生前に有効活用するにはどうしたら良いかアドバイスをもらうことも可能です。

ただし、財産の活用を積極的に考えていない場合には、セールストークのように聞こえてしまうかもしれません。

そのため、相談の時点で財産の組み換えについてあまり考えていないといった旨を伝えておくのも1つの手です。

遺言執行を信託銀行に依頼しない場合、相続人が遺言執行の手続きをしなければなりません。

しかし、手続きが複雑な場合や手間がかかる場合が多く、相続人の事務的な負担が重くなってしまいます。

遺言執行を信託銀行に依頼することで、相続人の負担を減らせるのです。

遺言信託により、遺言書の紛失や改変を防げます。

遺言書を第三者に保管してもらうことで、紛失や悪意ある者による改変リスクが軽減されるためです。

遺言には複数の方式がありますが、自筆証書遺言を選んだ場合は、遺言書を自宅で保管する必要があります。

自宅で保管する以上、紛失の心配はつきまといます。また、遺言書が相続人に発見されてしまった場合は、意図しない内容に書き換えられる恐れもあるでしょう。

遺言信託は、相続手続きをスムーズにする役割を果たします。

遺言信託を利用した場合、死亡後の相続手続きは、信託銀行など利害関係のない第三者を通して進められるためです。

相続手続きは複雑で、手間がかかるケースが多いです。遺言内容の実現に消極的な相続人がいると、相続手続きは停滞しがちです。

遺言信託で、遺言内容について利害関係を持たない第三者に相続手続きを任せると、手続きは円滑に進むでしょう。

遺言信託にはメリットがある一方で、デメリットも存在します。

以下で1つずつ見ていきます。

遺言信託における最大のデメリットは、手数料が高いということです。

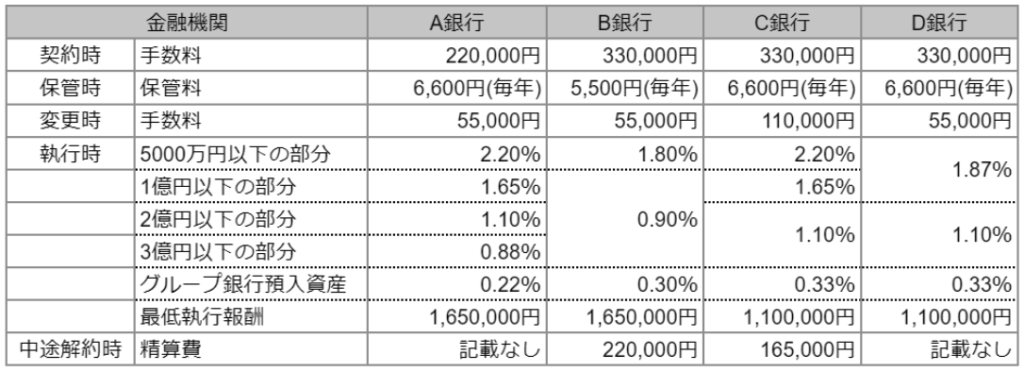

主な信託銀行および都市銀行における手数料の額を表にまとめました。

銀行によって多少の差はあるものの、決して安いとはいえません。

財産の規模や手続きの手間にかかわらず、最低執行報酬が定められています。その金額については手元に用意しておかなければなりません。

また、一度決めた遺言内容を変更するときに所定の変更手数料がかかることに加え、上記の費用とは別に次のような費用も生じてきます。

そのため、思っていたよりも支払が高額になるケースも多いです。支払義務を負う相続人からするとそれ相応の負担になることは間違いないでしょう。

支払が高額であることなどを理由に、契約を解除する場合には精算費が生じます。さらに、相続人全員の同意が必要になるなど、様々な問題が起きます。

こうしたこともあらかじめ理解した上で、本当に利用すべきかどうか検討することが大切です。

信託銀行は弁護士法などの関連法令との関係上、紛争性がある事案について引き受けることができません。

そのため、相続トラブルが起きる可能性が高いと予測される場合においては、遺言信託サービスを利用することはできません。

信託銀行は法律によって「財産に関する遺言の執行」しかできないと定められています。(「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」第 1 条 1 項 4 号)

そのため、認知や未成年者後見人の指定といった身分行為にかかる遺言執行者とはなれないなどいくつかの制約があります。

遺言は強い効力を持っているため、原則として遺言書のとおりに遺産分割をしますが、遺言書と異なる遺産分割ができる場合もあります。

しかし、遺言信託で遺言執行を依頼している場合、遺言執行者の同意もしくは追認がないと遺言書とは異なる遺産分割ができません。

そのため、遺言どおりの遺産分割しかできなくなるデメリットもあります。

遺言の執行をお願いしたにもかかわらず、都合により、信託銀行が遺言の執行を辞退するケースもあります。

信託銀行が遺言の執行を辞退する場合としては、以下のようなケースが考えられます。

遺言信託をしても、遺言の執行に関しては、100%希望通りに行くとは限りません。

遺言の執行の不確実性は、遺言信託のデメリットといえるでしょう。

遺言信託を利用しても、相続税の申告は代行の対象外です。

相続税の申告は、国家資格のある税理士でなければできない業務だからです。

相続税の申告が必要なケースにおいては、別途、税理士への依頼が必要になる可能性が高いです。

遺言信託の利用者は、信託銀行から税理士を紹介してもらえるかもしれません。ただしその場合でも、税理士に支払う報酬が新たに生じます。

信託銀行そのものが経営破綻してしまう可能性もゼロではありません。

また、窓口となる担当者が転勤・退社してしまい、相談がスムーズにいかなくなる恐れがあることも念頭においておくようにしましょう。

ここでは、遺言信託の利用に関するトラブル事例を3つ紹介します。

遺言信託におけるトラブルについて、より詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてお読みください。

遺言者が希望する遺言の内容が認められない場合があります。遺言者が希望する内容があってもトラブルに発展する可能性がある場合は、遺言書の作成が断られることがあるのです。

例えば、特定の相続人の遺留分を侵害する遺言書の作成などが挙げられます。必ずしも希望通りの遺言書を作成できない場合があるため、注意してください。

遺言執行する際、かなり多くの費用がかかります。

しかし、遺言信託を契約するのは被相続人であるため、多くの費用がかかることを相続人が把握しておらずトラブルに発展することがあります。

遺言執行の際にはすでに被相続人は亡くなっているため、事前に相続人に遺言執行費用を負担してもらう必要があることを説明しておくべきでしょう。

相続人が遺言の内容を把握していない場合にもトラブルに発展する場合があります。

信託銀行はトラブルになることを避けるため、法律上可能な遺言書しか作成しません。

しかし、法律上可能であっても、相続人が納得するかどうかは別の話です。

相続人が納得するためにも、被相続人は事前に遺言書の内容を伝えたり、遺言書に付言事項を記したりするなど、相続人に遺言の内容を説明することをおすすめします。

真意が理解されれば、相続人も納得するケースが増え、トラブルに発展することを防げるでしょう。

遺言信託の利用に向いているのは、どのような方でしょうか。

遺言信託が向いている場合を理解し、遺言信託で失敗しないようにしましょう。遺言信託は、全ての人に向いているわけではないため注意が必要です。

遺言信託に向いてるのは、まとまった財産のある方です。

遺言信託には、銀行に支払う報酬が発生するためです。遺言信託の報酬は安くなく、100万円を超える場合もあります。

少額の相続財産しか持たないのであれば、高額費用を払ってまで、遺言信託をする実益は乏しいです。

遺言信託が向いているのは、相続に際して、トラブルへと発展するリスクが少ない方です。

遺言信託を依頼しても、相続人間でトラブルが発生した場合、信託銀行は対応してくれないためです。

仕事として相続トラブルを扱うには、弁護士資格が必要です。信託銀行は弁護士法人ではないため、法律事件を扱えません。

兄弟間の仲が悪いなど、相続で揉めそうな状況が確認できる場合は、遺言信託は不向きといえるでしょう。

自筆証書遺言を作成済み(あるいは作成予定)で、遺言の隠蔽や改ざんが心配な方は、遺言信託の利用価値があります。

遺言信託により、作成した遺言書を信託銀行側で保管をしてもらえるためです。

遺言書の作成から執行をワンストップで済ませたい方は、遺言信託の利用価値があります。

遺言信託を利用すると、信託銀行側で、遺言書の作成から執行までワンセットで遂行してくれるためです。

相続手続きは複数の作業を別個にこなす必要があり、仕事などで時間の取れない方にとっては大変です。

相続手続きの窓口を1つにまとめたい、または、できる限り窓口数を減らしたいと考える方にとって、遺言信託は効果的です。

信託銀行などと普段から取引がある方は、遺言信託に向いているかもしれません。

普段から付き合いがある銀行とは相談がしやすいですし、相続手続きと資産運用の相談が同時にできるなど、相乗効果が期待できるためです。

信託銀行以外で、遺言信託を依頼できる専門家を紹介します。

依頼先として弁護士と司法書士が考えられますが、それぞれ特徴があります。

弁護士に遺言信託を依頼する場合のメリットは、訴訟対応です。

信託銀行に遺言信託をお願いした場合は、訴訟は未対応になります。

信託銀行側で弁護士を紹介してもらえる可能性はありますが、費用が別途発生します。相続人間の仲が悪いなど、相続トラブルへの発展が予測できる際は、最初から弁護士に遺言信託を依頼するほうが効率的です。

弁護士を選ぶ際は、弁護士の年齢に注意しましょう。依頼した弁護士が高齢だと、遺言者よりも先に、弁護士が亡くなる可能性もあります。

弁護士が亡くなると、新たに遺言信託を組みなおす手間が生じます。若手の弁護士に依頼するか、資格者が複数在籍する弁護士法人に依頼するほうが、弁護士の死亡リスクに備えられるでしょう。

信託財産に不動産が含まれる遺言信託は、司法書士にお願いするメリットがより高くなります。

不動産を含む相続手続きは、遺言執行の際、相続登記など不動産の名義変更が必要になるためです。

司法書士に遺言信託を依頼すれば、遺言の作成から不動産手続きまで、一括で処理してもらえます。

最後に、遺言信託に関するよくある質問を5つ紹介します。

法律上の遺言信託と遺言の違いは、信託に関する事項を遺言で定めるか否かです。

遺言で指定するのは、財産の帰属先が主です。

一方で法律上の遺言信託の場合、財産の帰属先に加え、財産の処分・管理方法及びそれらの行為を任せる相手(受託者)も設定します。

法律上の遺言信託のほうが遺言よりもカバーする範囲が広い、というイメージを持てば良いでしょう。

遺言信託は、信託銀行に遺言書の作成サポートや保管、執行を依頼するものです。

一方、家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せることであり、遺言信託と家族信託はまったく違うものです。

家族信託について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

遺言代用信託は、信託銀行に財産管理を依頼し、亡くなったときはあらかじめ決めておいた受取人に財産が渡されるサービスです。

遺言信託は遺言にまつわるサポートをするサービスであり、遺言代用信託は財産管理にまつわるサポートをするサービスである、という違いがあります。

生前から信託銀行に財産管理を任せたい場合は、遺言代用信託を利用してください。

信託銀行では、公正証書で作成した遺言書のみ保管を受け付けています。そのため、自筆の遺言書は信託できません。

信託銀行の遺言信託を利用したい場合は、必ず公正証書で作成するようにしてください。

信託銀行と専門家、どちらを優先するかは、ケースバイケースといえます。

しかし、費用に着目する限り、信託銀行より専門家へ依頼するほうがコストが安くなるのが一般的です。

また、信託銀行に遺言信託を依頼したとしても、結局は、国家資格を持つ専門家に頼らざるを得ないケースも多々あります。

ただし、人によっては、資本力のある信託銀行に安心感を抱く場合もあるでしょう。信託銀行の場合、相続手続き以外に、投資などの相談もあわせてできるメリットもあります。

遺言信託には、以下の2種類があります。

法律上の遺言信託は、遺族に障がい者や認知症患者がいる場合に役立ちます。

一方で、信託銀行が取り扱う遺言信託は、遺言の作成から遺言の執行までワンストップで完了できるメリットがあります。

相続対策は複数の制度が並行して存在するため、各制度の特徴や違いを理解し、使い分けなければなりません。

遺言や遺言信託以外にも、家族信託など、相続対策に役立つ制度は他にも存在します。

1つの制度にとらわれず、総合的な相続対策を施したい方は、ファミトラまでご相談ください。ファミトラでは、無料で相続の相談を実施しています。

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

編集者ポリシー

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。