1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

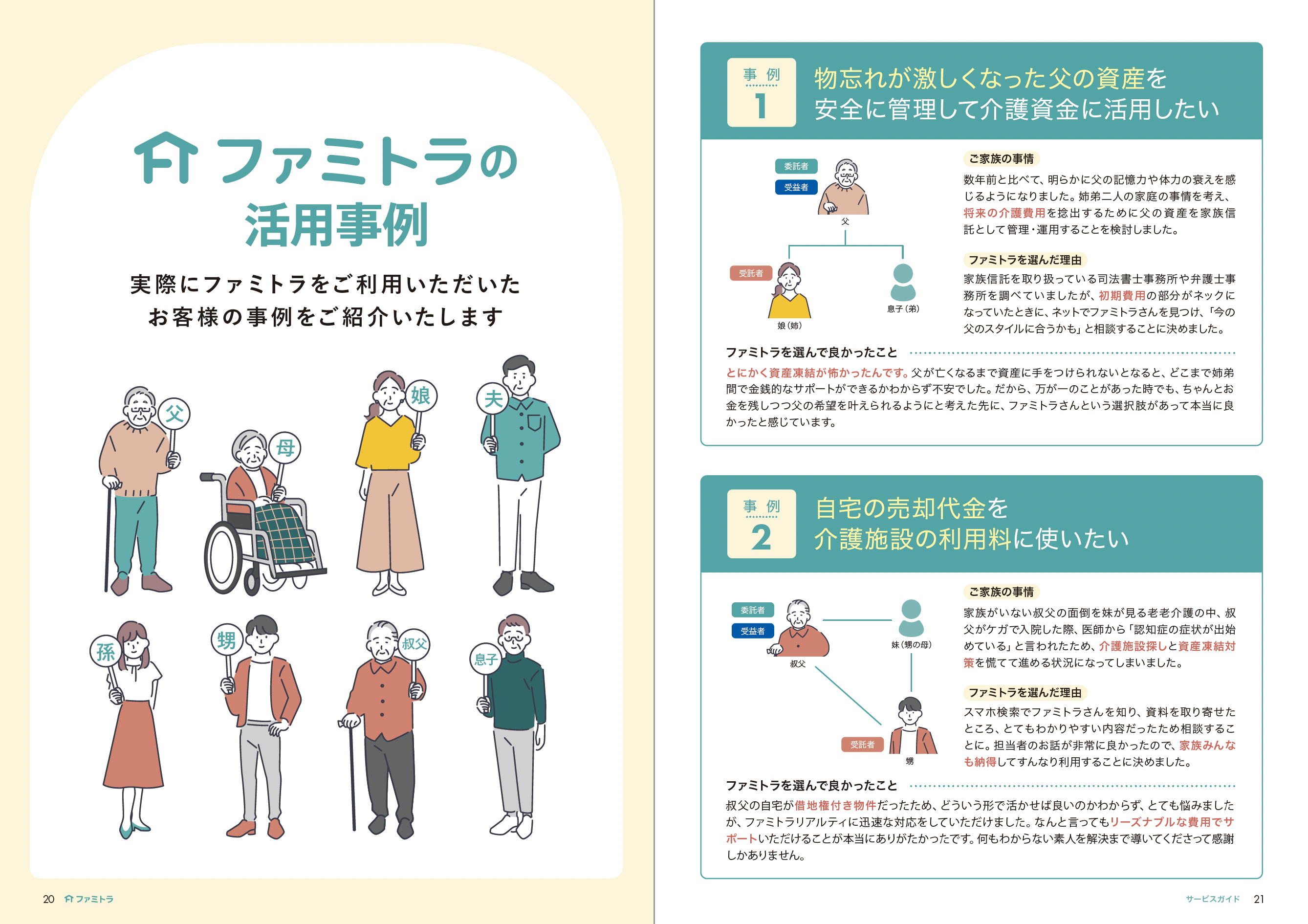

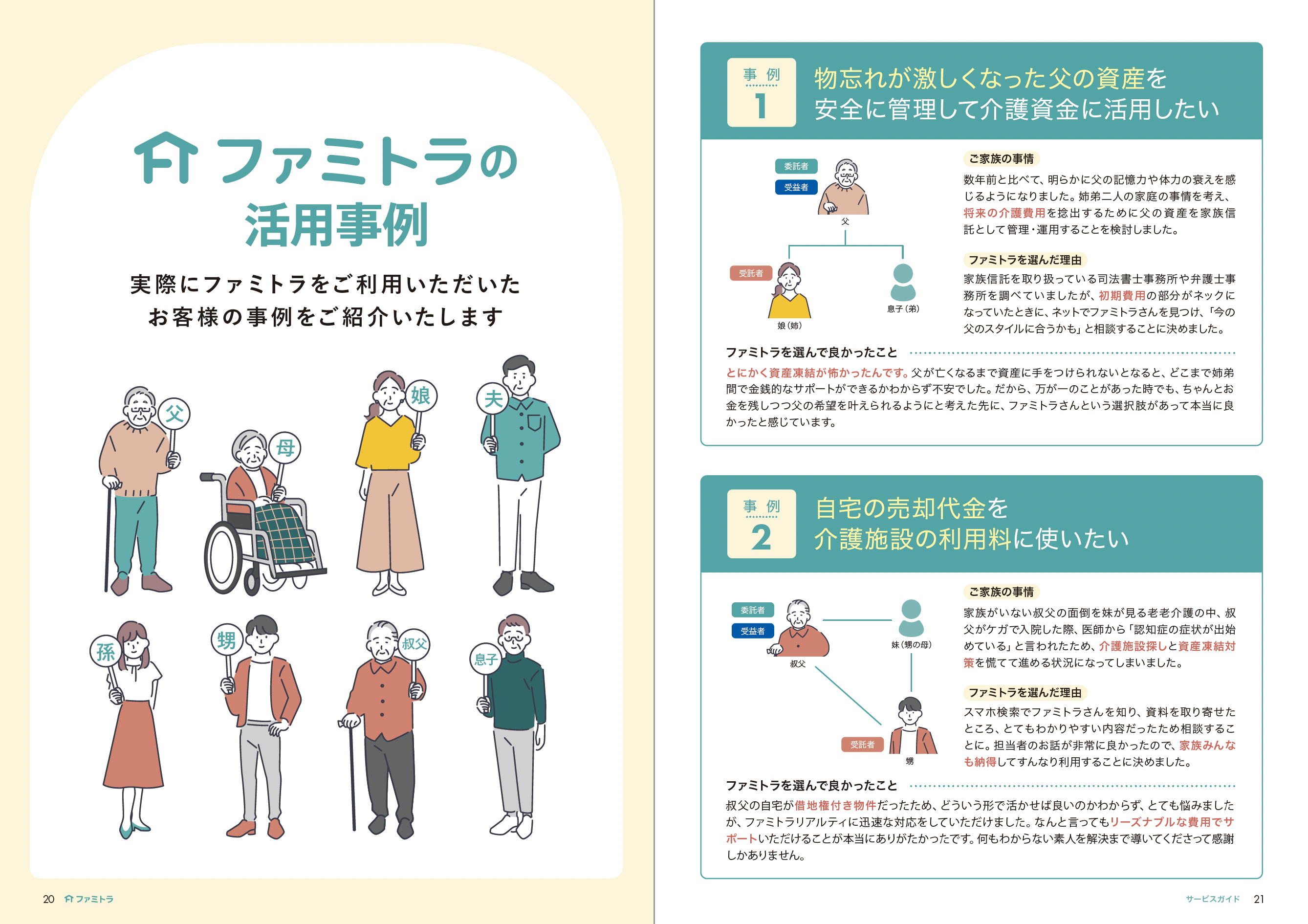

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

家族信託は認知症対策として広く利用されています。

年金を生活費に使いたい方や、入院費や通院費に年金を利用したい方にとっては、「家族信託の中に年金を含めることができるのか?」と気になるのではないでしょうか。

そこで、本記事では年金が家族信託の対象になるのかについて解説します。

記事の後半では、親の年金を家族が管理する方法についても解説しますので、この機会にあわせて理解しておきましょう。

認知症を発症し預金取引をする判断能力がなくなると、銀行口座が凍結されます。

認知症が理由で銀行口座が凍結すると、他口座からの振り込みはできますが、預金の引き出しや他口座への振り込みはできなくなります。

そのため、認知症を発症しても年金は受け取れますが、受け取った年金を利用する方法がないのです。

「年金を受け取る口座を家族名義にできないのか?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、年金の受け取りは本人名義の口座に限定されているため、家族名義の口座で年金を受け取ることはできません。

そのため、原則として認知症を発症した親の年金は、家族であっても引き出すのが難しいことを理解しておきましょう。

国や金融機関の制度を利用することにより、認知症発症後でも家族が親の年金を引き出す方法があります。

ここでは、認知症発症後に家族が親の年金を引き出す方法を4つ紹介します。

認知症発症後に家族が親の年金を引き出すのは、成年後見制度の利用が原則です。

成年後見制度とは、認知症発症などにより判断能力が低下してしまった人の財産管理や身上保護を、後見人と呼ばれる人が行う制度です。

裁判所が選任した後見人が裁判所の管理下にて財産管理をしてくれるため、詐欺などに巻き込まれる心配がないというメリットがあります。

しかし、成年後見制度を利用する場合、利用開始までに3カ月から半年ほどの時間がかかります。また、必ずしも家族が後見人になれるわけではありません。

会ったことのない弁護士や司法書士が後見人になる可能性もあるため、場合によっては認知症になった本人の意向に反した財産管理がなされる場合もあります。

このように、成年後見制度は様々な課題を抱えており、利用が伸び悩んでいるため、柔軟に対応できるようにする流れもあります。

金融機関によっては緊急措置として家族の預金引き出しを認めてくれる場合もあります。

一般社団法人全国銀行協会が出した指針によれば、成年後見制度の利用を原則としつつ、以下の3つの条件を満たせば本人以外でも預金引き出しを認める余地があるとされています。

しかし、あくまでも一般社団法人全国銀行協会が出した指針であり、全ての銀行で実施されているわけではありません。

そのため、詳細はご利用の金融機関に確認してください。

金融機関によっては、代理人届が利用できる場合もあります。

代理人届を出すことで、本人の判断能力が低下した際に代理人が預金の引き出しや定期預金の解約などをできるようになります。

成年後見制度と異なるのは、代理人届は預金の引き出しや定期預金の解約など、金融機関が関係する行為しかできない点です。

財産管理ができないと困る方は、成年後見制度を利用するようにしてください。

親の預金を引き出す方法として、任意後見契約を結んでおく方法もあります。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下する前に締結する契約で、本人の身上保護が主な目的です。

財産管理契約とセットで利用することで、親の判断能力が低下した場合に、預金などを引き出せるようになります。

成年後見制度とは異なり、自分が信頼している人を後見人にできるため、安心して財産管理を任せられます。

なかには、信頼して後見人にした人が財産を使い込んでしまうのでは、と考える方もいるかもしれません。

任意後見制度を利用する際には裁判所が任意後見監督人を選任するため、後見人が不正や財産の使い込みをしないような対策が取られています。

これまでに紹介した4つの方法だけでなく、家族信託でも認知症による年金口座凍結の対策が可能です。

ここでは、家族信託で年金口座凍結の対策をする方法について解説します。

家族信託がどのようなものか知りたい方は、以下の記事も併せてお読みください。

家族信託で認知症による年金口座凍結を対策する際、「年金受給権」は信託できない点に注意が必要です。

ここでは、年金受給権とは何か、年金受給権が信託できない理由について解説します。

年金受給権とは、文字通り年金を受け取れる権利のことです。

年金は誰でも受け取れるわけではありません。一定期間保険料を納めるなどの条件を満たすことで年金受給権が発生します。

年金受給権が発生すると、今までに支払った保険料に応じた年金を受給できるようになります。

年金受給権は、年金を受け取る本人にしか与えられていません。

法律で譲渡が禁止されているため、家族信託でも年金受給権を譲渡できないのです。

その理由は、支給した年金が本人以外のために使われることを防ぐためです。

年金受給権を親族に譲渡した結果、本来年金受給権を持っている本人のために年金が使われれば問題ありません。

しかし、親族が自分のために使って散財してしまうことも考えられます。

そのため、親族を含め、他人に年金受給権を譲渡することはできません。法律で禁止されているため、家族信託でも年金受給権が譲渡できないのです。

年金受給権を信託できなくても、以下の方法で親の年金を家族信託で管理・活用できます。

それぞれの方法について解説します。

委託者が自身で年金振込口座から信託用口座に振り込むのが一般的な方法です。

しかし、委託者が自身で振り込む場合、委託者の判断能力の低下が深刻化すると、年金振込口座が凍結されます。

その場合、委託者が年金を信託用口座に振り込めなくなる点に注意してください。

委託者が振り込めなくなる事態を避けるためには、年金振込口座から信託用口座への自動送金を設定しておく方法があります。

信託用口座への自動送金を設定するには、利用している金融機関の窓口に出向くか、Webサイト上から手続きしてください。

なお、自動送金サービスを利用するには、月額数百円ほどの手数料を支払う必要がある点に注意が必要です。

一部の金融機関では、自動送金サービスの利用期間に5年間などの期限がある場合もあります。

利用期限がある場合、その後は利用できなくなってしまいます。なるべく利用期限のないサービスを選ぶことがおすすめです。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

年金を家族信託に追加する場合には、以下の2つのポイントを押さえておくことが大切です。

それぞれのポイントについて、以下で解説します。

年金を定期的に追加信託することを信託契約に明記するようにしてください。

家族信託は、信託契約書に記載されている内容の範囲内でしか財産管理できません。

そのため、年金を追加信託することを明記しておかないと、信託財産として認められず、利用できなくなってしまうのです。

そのため、家族信託契約締結時に、年金を定期的に追加信託することも明記しておくようにしてください。

信託口口座を開設すると良いでしょう。

信託口口座とは、家族信託で委託されている財産を管理しておくための口座で、委託者や受託者自身の口座とは別に作られます。

通常の口座とは異なり、受託者が破産したり差し押さえを受けたりしても凍結されないことが大きな特徴です。

信託口口座を使うメリットは、信託財産の管理が容易になることです。

そもそも家族信託における信託財産は、受託者自身の財産と区別して管理しなければいけません。

そのため、個人の口座とは別に信託口口座を使うことで、信託財産の管理がしやすくなるのです。

また、受託者が破産したり死亡したりしても、信託財産を守れることもメリットの1つです。

信託口口座ではなく通常の口座で信託財産を管理していた場合、もし受託者が破産すると、外見上信託財産が受託者個人の財産と区別できません。

受託者が死亡した場合も同じように信託財産と受託者個人の財産が区別できないため、受託者の債権者や受託者の相続人との間でトラブルが起きてしまうことも考えられます。

このようなトラブルを防ぐためにも、信託口口座を使うことがおすすめです。

信託口口座を開設するには、信託契約書の草案を作成する必要があります。

信託契約書の内容に不備があると、信託口口座が開設できない場合や家族信託契約が無効になる場合があります。可能であれば、弁護士などの専門家に相談しながら作成してください。

信託契約書の草案ができたら、金融機関に送付します。

金融機関の審査に通ったら、公証役場に出向いて公正証書で信託契約書を作成してください。

最後に、公正証書化した信託契約書を金融機関の窓口に持っていけば、信託口口座が開設できます。

信託口口座ではキャッシュカードが発行できない場合があり、通帳を利用しなければいけないこともあるので、注意してください。

最後に、家族信託と年金に関するよくある質問について解説します。

家族信託と年金について疑問点や知りたいことがある方はぜひ参考にしてみてください。

身内であれば、窃盗罪や横領罪に問われることは、基本的にはないと考えて良いでしょう。

しかし、引き出した目的が親のためではなく、自分自身の生活費や娯楽費に使うと窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。

また、何日も連続で限度額いっぱいまで引き出すなどの不審な動きがみられると、銀行が口座凍結をする可能性もあります。

認知症のことが銀行に知られると不便にはなりますが、黙って預貯金を引き出すのは好ましい行為ではないので、正直に伝えることがおすすめです。

年金受給権と同じように家族信託できないのは農地です。

農地は農地法による制限がかかっており、売買や贈与ができないため、家族信託もできません。

農地を所管する農業委員会の許可が得られれば農地を家族信託することもできますが、許可が降りることはほとんどありません。そのため、原則として家族信託できないと考えておくと良いでしょう。

家族信託の信託口口座への年金の振込みに、税金はかかりません。

委託者が自身で年金を信託口口座に振り込む場合は振込手数料がかかります。

また、信託口口座に年金を自動送金する場合には、自動送金サービスの手数料がかかります。

年金受給権は家族信託ができませんが、年金振込口座から信託口口座へ年金を振り込むことで、年金を下せるようになります。

信託口口座からお金を引き出す場合、金融機関によってはキャッシュカードが使えない場合があります。

しかし、通帳を使えばお金を引き出せるため、問題なく利用できるでしょう。

年金受給権は家族信託できないため、年金を直接信託口口座に振り込んでもらうことはできません。

しかし、委託者が自身で年金振込口座から信託口口座に振り込んだり、自動送金サービスを利用したりすることで、年金を信託口口座に振り込んでもらうのと同じ状況が作れます。

ぜひ、工夫して年金も家族信託で活用してみてください。

ファミトラでは、家族信託の専門家(家族信託コーディネーター)が皆様の疑問にお答えし、家族信託の利用から締結後までをしっかりとサポートしています。

無料相談を実施しているため、家族信託で気になることがある方はお気軽にお問い合わせください。

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが

丸わかり!全てがわかる1冊を

無料プレゼント中!

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

東証一部上場の企業で10年以上に渡り法人営業・財務・経営企画等の様々な業務に従事。司法書士資格を取得する中で家族信託の将来性を感じ、2021年6月ファミトラに入社。お客様からの相談対応や家族信託の組成支援の他、信託監督人として契約後の信託財産管理のサポートを担当。

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。