1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

成年後見人等の報酬の目安はどのくらいで、誰が負担するべきなのでしょうか。

本記事では、成年後見人の報酬の相場や支払えないときの対処法を解説しています。

記事を読むと、成年後見人等の報酬の決め方がわかるようになります。自身や家族が成年後見人となり報酬を請求することになったときのためにも、ぜひ最後までご覧ください。

姉川 智子

(あねがわ さとこ)

司法書士

2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所

知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

急いで概要だけを掴みたい方はこちらの動画をご覧ください。この記事の内容を2分でまとめた解説動画です。

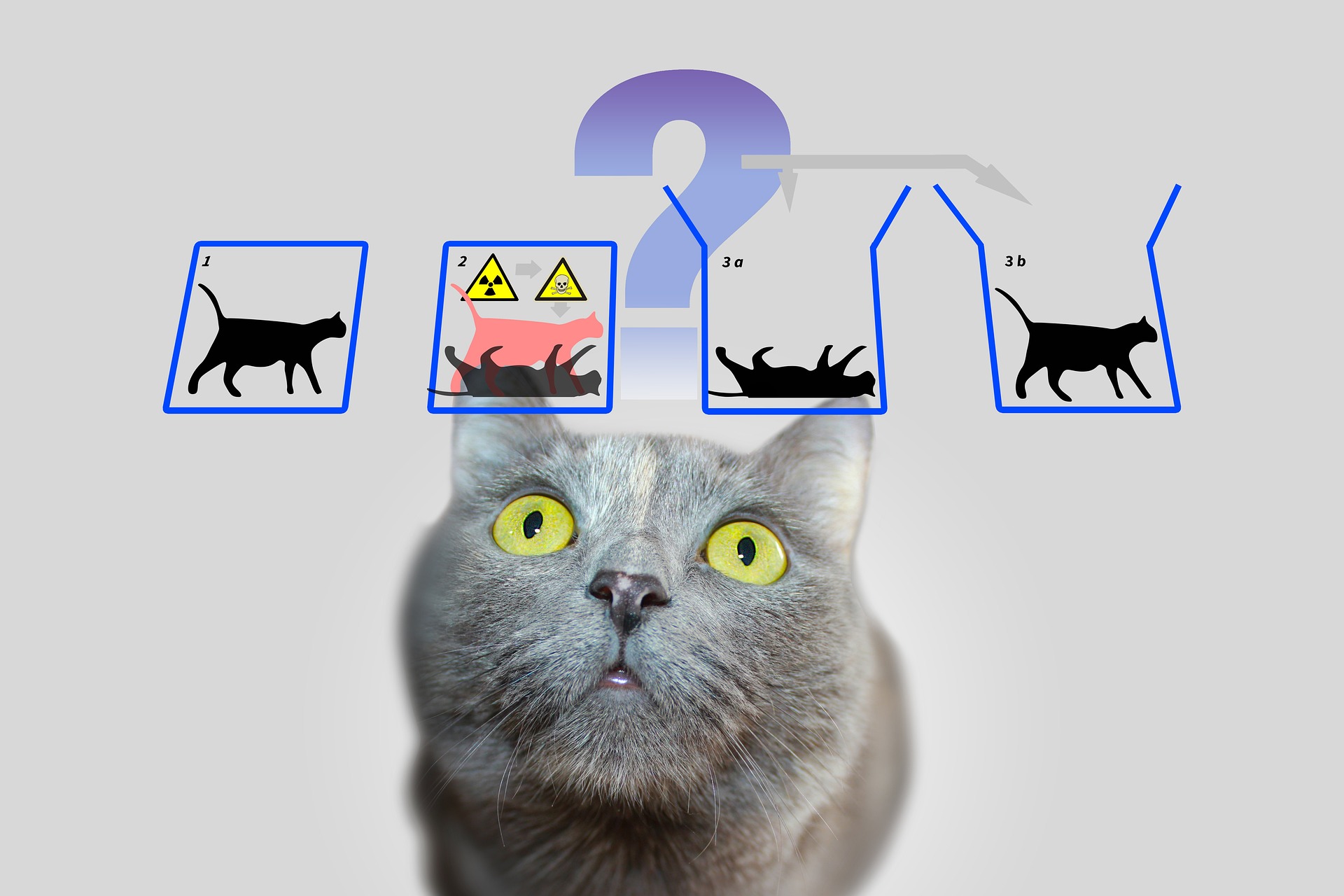

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、報酬の決まり方もそれぞれ異なります。

また、成年後見人を監督する職務を行う後見監督人が選任されるケースでは、後見監督人の報酬も発生します。

まずは、成年後見人や後見監督人の報酬の目安について説明します。

法定後見制度とは、既に意思能力が低下してしまっている人に代わって、財産管理や法律行為を行う成年後見人等を選任してもらう制度です。

法定後見制度の場合、成年後見人等は家庭裁判所によって選任されます。

また、成年後見人等の報酬も、請求のたびに家庭裁判所が決める仕組みになっています。

成年後見人等の報酬は、基本報酬と付加報酬の2つに分かれます。

通常の後見事務に対して支払われるもので、月額あたりいくらという形で決定されます。 基本報酬は管理している財産の額に応じて変わり、各裁判所で基準が設けられています。

東京家庭裁判所の場合、基本報酬の目安は次のとおりです。

| 管理財産額 | 後見人の基本報酬(月額) |

|---|---|

| 1,000万円以下 | 2万円 |

| 1,000万円超 5,000万円以下 | 3万円~4万円 |

| 5,000万円超 | 5~6万円 |

なお、親族が成年後見人等に選任された場合に、報酬を受けることを希望しない場合は報酬は発生しません。

一般的なケースよりも困難な業務が発生したときに、基本報酬に上乗せして支払われる報酬のことです。

東京家庭裁判所の基準では、日常的に行う身上保護について特別に困難な事情がある場合には、基本報酬の 50%の範囲内で報酬の上乗せが可能とされています。

また、訴訟、遺産分割、不動産の任意売却などの特別な行為を行った場合には、その内容に応じて相当額(40~150万円程度)が支払われることになっています。

付加報酬の具体例として、成年後見人等が連日にわたって被後見人からの電話対応を余儀なくされ、その内容及び頻度が成年後見人等としての通常業務からかけ離れている場合が挙げられます。

また、被後見人の自宅がごみ屋敷のような状況に陥ったため業者に作業内容を詳細に依頼して、作業現場への立会いを行ったような場合も付加報酬の対象になり得るものと考えて良いでしょう。

任意後見制度とは、本人にまだ意思能力があるうちに、本人が希望する人との間で成年後見人になってもらう契約(任意後見契約)を結んでおく方法です。

実際に任意後見契約が効力を生じるのは、本人の意思能力が低下した後となります。

任意後見人の報酬は当事者間であらかじめ決めて、任意後見契約に盛り込んでおくものです。一般的には、月額報酬と各種手続き報酬の2つに分けて、詳細を取り決めておきます。

また、任意後見制度では、報酬を必ず支払わなければならないわけではありません。

任意後見制度はあくまで当事者間の契約のため、契約自由の原則により報酬も自由に決められるのが特徴です。

そのため、任意後見人を引き受ける人が了承していれば、無報酬とすることも可能です。

月額報酬(定額報酬)は、任意後見人として通常の後見業務を行うことへの対価です。

任意後見契約の中で金額を定めておきます。

親族などが任意後見人になる場合には、無報酬もしくは月額3万円以下の報酬に設定されることが多くなっています。

一方、弁護士や司法書士などの専門家に任意後見人を依頼する場合には、月額3~5万円程度を支払うのが一般的です。

もっとも、親族などが任意後見人になる場合は、後述する後見監督人の報酬が発生します。

各種手続き報酬とは、任意後見人として日常業務以外の特別な事務を行うときに受ける報酬のことです。

将来行う可能性がある報酬は、任意後見契約であらかじめ決めておきます。

家族や親族が任意後見人の場合には、無償として契約することも多いです。

各種手続き報酬には以下のようなものが挙げられます。

将来起こる可能性のある手続きを想定し、当該手続きに対する報酬を詳細に設定しておくことが大切です。

後見監督人は、成年後見人が適切に後見事務を行っているかどうか監督する役割を果たします。

法定後見制度では、後見監督人を選任するかどうかは事案ごとに家庭裁判所が判断します。

任意後見制度では、後見監督人が選任されたときに任意後見契約の効力が生じることになるため、必ず後見監督人が選任されます。

いずれの場合でも、後見監督人は家庭裁判所によって選任され、通常は弁護士や司法書士などの専門家が就任します。

親族に無報酬で任意後見人を依頼しているようなケースでも、後見監督人が選任されると後見監督人の報酬が発生するということです。

後見監督人の報酬も、成年後見人等と同様、家庭裁判所が決定します。東京家庭裁判所の基準では、後見監督人の基本報酬の目安は次のようになります。

| 管理財産額 | 後見人の基本報酬(月額) |

|---|---|

| 5,000万円以下 | 1万円~2万円 |

| 5,000万円超 | 2万5,000円~3万円 |

特別代理人に報酬が発生するのは、以下のような場合です。

特別代理人とは、代理人が代理権の行使ができない場合や事情があって行使することが適切でない場合、裁判所に申し立てをし特別に選任してもらう代理人のことです。

民法・民事訴訟法・民事執行法・刑事訴訟法などの法令にもとづき申し立てが可能です。

特別代理人に対する報酬は、本人の財産から支払われます。

報酬は代理行為の内容により家庭裁判所が判断するため、いくらとは一概にはいえません。

法定後見制度の場合、自動的に報酬が支払われるわけではありません。

家庭裁判所に報酬付与の申し立てをし、審判という形の決定をもらうことにより報酬を受け取れます。

親族が成年後見人等になっていても、報酬付与の申し立てをして報酬を受け取ることは可能です。

成年後見人等に就任すると、本人の財産管理や身上保護を行わなければなりません。

これらの仕事には手間がかかるため、成年後見人等を引き受ける人は報酬を受け取りたいと考えるのも当然といえるでしょう。

任意後見制度の場合には、報酬については本人との間の任意後見契約で事前に決めることになります。

実際に任意後見人の仕事をやった後で報酬をもらいたいと思っても、無報酬で任意後見契約を結んでいた場合、任意後見人は報酬を受け取ることができないため注意が必要です。

一方、法定後見制度の場合には、事前に報酬を決めていなくても事後に報酬を請求することができます。

ただし、成年後見人等自らが勝手に報酬額を決めて受け取れるわけではありません。成年後見人等が報酬をもらうには、家庭裁判所に「報酬付与申立て」という報酬請求の手続きをする必要があります。

手続きを行うことにより、成年後見人等は家庭裁判所が決定した報酬額を、本人の財産から受け取れる仕組みになっています。

成年後見人等の報酬は基本的に後払いです。

成年後見人等は業務を行った後で、報酬付与申立てをして支払いを請求します。

なお、報酬付与申立てをいつするかについて、法律上明確なルールはありません。

一般には、年1回家庭裁判所に後見事務報告書等を提出する(以下、「定期報告」といいます。)タイミングで1年分の報酬付与も申し立てます。

成年後見人等に就任すると、年に1回家庭裁判所に定期報告をするよう求められるのが通常です。そのタイミングで報酬も請求すれば、年1回の手間で済むためです。

成年後見人等の報酬は、必ずしも1年などの期間を区切って請求する必要はありません。

成後見人等を辞任するとき、もしくは本人が亡くなって成年後見人等としての職務が終了するときに、それまでの分をまとめて請求することも可能です。

家庭裁判所に報酬付与申立てをするときには、次の書類などが必要になります。

① 申立書

家庭裁判所所定の書式に必要事項を記入して提出します。

② 報酬付与申立事情説明書

家庭裁判所所定の書式に必要事項を記入して提出します。付加報酬も求める場合は、その旨も記載します。必要に応じて資料を添付します。

③ 後見事務報告書

家庭裁判所所定の書式に必要事項を記入して提出します。必要に応じて資料を添付します。

④ 財産目録

家庭裁判所所定の書式にて財産目録を作成し、前回報告後現在までの財産に関する資料(通帳コピーなど)を添付します。

⑤ 年間収支状況報告書

家庭裁判所から要請があったときのみ提出します。

⑥ 収入印紙

裁判所への申立手数料として、800円を収入印紙で納めます。

⑦ 郵便切手

裁判所からの返信用に84円切手を事前に提出しておきます。

なお、③ ~⑤の書類は、報酬付与申立てと同時に行う定期報告の書類として提出するものです。

報酬を請求する期間について既に定期報告を行っている場合には、③~⑤は既に提出しているため、改めて提出する必要はありません。

最初の報酬付与申立ては、通常は成年後見人等に選任されて1年経過後に行います。申し立てから報酬の受け取りまでは、次のような流れになります。

まずは申し立てに必要な書類を準備します。

選任を受けた家庭裁判所に必要書類を提出して申し立てします。

報酬付与申立てを受理してから2週間程度で審判が出され、審判書が送られてきます。

審判書を受け取ったら、管理している本人の財産から審判で決定した金額の報酬を受領します。

成年後見人等に対する報酬の付与にあたり、報酬額は成年後見人等の仕事内容に応じ家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所が決定した報酬額に不服がある場合や報酬が認められなかった場合など、いずれにおいても不服の異議申し立てはできません。

報酬額は管理している財産の額や後見事務の難易度などを総合的に勘案し、それぞれの事案ごとに家庭裁判所が決定しているためです。

親族が成年後見人等になった場合は報酬付与申立てをせず、報酬を受け取らないケースが多いです。

しかし、最初は無報酬で良いと思って成年後見人を引き受けたとしても、実際にやってみると報酬をもらいたいと考える場合もあるでしょう。

そうした場合には、親族であっても報酬付与申立てをし、報酬をもらうことに問題ありません。

親族はもちろんのこと、第三者であっても報酬を受け取ることが可能です。成年後見人等は重大な責任と義務を負うためです。

成年後見人等の職務は負担が大きいため報酬を受け取らないことが不満となり、被後見人や職務を行っていない家族や親族へのトラブルに繋がりかねません。

負担応分の原則により必要な報酬を受け取ることは当然可能で、他に親族がいれば事前に話をして納得してもらうことがトラブルの回避にもなります。

また、成年後見人等になることを周囲から押し付けられたにもかかわらず、報酬の受け取りを遠慮しているようなケースもあります。

負担に見合った報酬を受け取ることについて検討し、周囲の家族や親族などと今一度話し合うと良いでしょう。

報酬を請求するルールには以下のものがあります。

成年後見人等が職務を終了し亡くなった後、成年後見人等の相続人は報酬付与の申し立てが可能です。

成年後見人等の相続人が報酬付与の申立人として手続きをするときは、報酬付与の通常の提出書類に加え、成年後見人等の相続人であることが明らかになる戸籍謄本などの書類が必要です。

また、成年後見人等の相続人が複数名いる場合には、相続人全員の連名で報酬を請求する必要があります。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

家庭裁判所はどのようにして成年後見人等の報酬額を決めるのでしょうか?

ここからは、成年後見人等の報酬額が決定されるときの基準について説明します。

民法では「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる」(862 条)と定められています。

つまり、それぞれのケースごとに財産状況やその他の事情を考慮して、成年後見人等の報酬が決まるということです。

家庭裁判所は、報酬付与の申し立ての際に提出された「報酬付与申立事情説明書」をもとに、成年後見人等の報酬額を決定します。

成年後見人等には親族が選任されることもありますが、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門知識を持つ第三者が選任されることもあります。

最高裁判所事務総局家庭局がまとめた「成年後見関係事件の概況」によると、令和2年中に全国の家庭裁判所で処理された成年後見関係事件のうち、親族が成年後見人等に選任されたケースは 19.7%、親族以外が選任されたケースは 80.3%です。

現在では、親族以外が成年後見人等になるケースが圧倒的に多いことがわかります。

法定後見制度では、成年後見人等の申し立て費用や報酬は申立人が支払います。

成年後見人等は利用者の財産を管理し、報酬を直接回収する形になっています。

法定後見制度の利用開始後に、制度の利用者本人に対し請求することが可能です。

住民票や戸籍抄本の他に成年後見人等の選任にあたり、必要な申し立て費用は下記のとおりで申立人が負担します。

申立人になれる人は、原則として本人または本人の四親等以内の親族です。

原則として上記の申し立てにかかる費用は申立人の負担です。

鑑定書(10万円から20万円程度)については、審判で本人負担とされた場合は本人の財産から精算することができます。

基本的に成年後見人等の報酬は、被後見人である本人が負担します。

通常は、成年後見人等が毎年家庭裁判所への定期報告時に報酬付与の申し立てを行います。

報告期間を1年分の報酬として、家庭裁判所が決めた報酬金額は被後見人の負担です。

成年後見人等の報酬は、被後見人本人の財産から支払うことになります。

成年後見人等が必要な人は、財産のある人ばかりとは限りません。

法定後見制度を利用したいのに、無償で成年後見人等になってくれる親族もおらず、報酬を払って専門家に依頼することも困難なケースもあるでしょう。

成年後見人等の報酬が払えない場合、助成金を利用する方法があります。

ここからは、その方法について解説します。

法定後見制度を申し立てる場合、親族を後見人候補者に指定できます。しかし、候補者がそのまま選任されるとは限らず、第三者が後見人に選任されることもあります。

また、後見人候補者になってくれる親族がいなければ、当然第三者が成年後見人等に選任されます。

つまり、法定後見制度を利用する以上、親族以外が成年後見人等となり報酬が発生する可能性があるということです。そしてこの報酬は、本人の財産から支払うことになります。

しかし、本人の財産が少なく、成年後見人等の報酬を払うのが困難なこともあるでしょう。 このように、経済的な理由で法定後見制度が利用できない人を支援するために、厚生労働省は成年後見制度利用支援事業を促進しています。

これは、身寄りがなく法定後見の申し立てをするのが困難な人のために、市町村が代わりに申し立て手続きを行ったり、必要な費用を負担したりする事業です。

成年後見制度利用支援事業により、成年後見人等の報酬についても市町村から助成が受けられます。

法定後見制度の利用に係る申し立て費用及び報酬の助成を行っている自治体の数は、年々増加しています。

令和3年現在、全国の8割以上の自治体で助成が実施されています。(高齢者関係 85.2%、障害者関係 84.6%)

助成金を利用すれば、成年後見人等の報酬だけでなく、申し立て費用についても負担を減らせます。申し立て費用には、申立手数料(収入印紙代)の他、登記手数料、鑑定費用なども含まれます。

助成金を受けるための条件は自治体によって異なります。

生活保護受給者であること、または世帯年収や預貯金などの資産が一定の金額以下であることなどが必要です。

なお、助成金が受けられるのは司法書士や弁護士などの専門家が成年後見人等になる場合のみとし、親族が成年後見人等になる場合には対象外としている自治体もあります。

成年後見人等の報酬に対して助成金として支給される金額は、各自治体で異なります。

一般には、月2万円程度を上限に報酬付与の審判で決定した額の支給が受けられます。

管理財産額が1,000万円以下の場合の基本報酬の目安は月2万円で、助成金をもらえば基本報酬を賄えることが多くなっています。

なお、助成金は基本報酬に関するもので、付加報酬については助成金の対象ではありません。また、本人が持っている預貯金の金額によっては、助成金が減額されることがあるため注意が必要です。

助成金を申請する場合、報酬付与の審判が確定した後、成年後見人等が役所に必要書類を提出して手続きします。申請には期限が設けられているため、期限内に手続きする必要があります。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

前項「法定後見人の基本報酬・付加報酬」で説明したとおり、成年後見人等の基本報酬は、財産額に比例します。

つまり、業務にかかる手間が同じであっても、財産額が大きいほど報酬が高くなるということです。

しかし、近年になって、成年後見人等として報酬をもらっている人が報酬額に見合った業務をしていないことが問題視されるようになりました。

一方で、財産管理事務以外の身上保護事務(生活、療養、介護などに関する事務)は煩わしい業務が多いにもかかわらず、報酬が低いという問題点もあります。

こうしたことから、今後は成年後見人等の報酬算定方法が改定される見込みです。

現在のように財産額に応じた報酬額ではなく、業務の困難さの程度に応じた報酬額を設定する形に変わる可能性があります。

成年後見人等の報酬付与の申し立てについて、特段の定めはありません。

一般的には成年後見人に選任された後、1年後に1年分の頻度で申し立てを行うことが多いです。以後は定期的に1年に1度の頻度になります。

また、本人が亡くなった後や成年後見人等の職務終了時にまとめて申し立てを行う方もいます。

成年後見人等の報酬付与の申し立てに期限は設けられていません。

報酬付与の申立てをしないまま、成年後見人等の就任時からの報酬付与を1回にまとめて申し立てることも可能です。

ただし、成年後見人等の報酬付与申立ては後見などの事務報告を行う時期に合わせて実施することとされています。

成年後見人等の報酬額は、成年後見人等からの報酬付与の申し立てに基づいて家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所が決定する以外は、報酬として本人の財産から差し引くことはできません。

勝手に報酬として本人の財産から差し引いた場合には、いったん本人の財産に戻した上で改めて報酬付与申立てをする必要があります。

応じないと、成年後見人等を解任される可能性もあります。

被後見人が納得したからといって、家庭裁判所が決定した以上の報酬を受け取ることはできません。

専門家である司法書士や弁護士が事業として報酬を受け取る場合は、事業所得として課税対象です。

家族や親族が報酬を受け取る場合には雑所得になります。雑所得が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要です。

1年に一度は報酬を受け取った方が税務上有利になる可能性が高いといえます。

複数年分の報酬を一度に受け取っても、報酬の支払いを認める審判がなされた年の所得として課税対象となるためです。

本記事では、成年後見人等の報酬の目安や報酬を払えないときの対処法について解説しました。

また、自身や家族が成年後見人等になり報酬を請求するときに備えて、報酬請求の一定のルールも紹介しました。成年後見人等の報酬は申立人が支払い、財産の額や業務内容に応じて額を決定します。

ファミトラでは、成年後見制度などへの相談も専門家と連携して行っています。メールフォームからの無料相談も24時間行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが

丸わかり!全てがわかる1冊を

無料プレゼント中!

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。

教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。

その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。

7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

編集者ポリシー

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。