1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

認知症患者の財産管理ができる制度として注目を集める成年後見制度について、どのくらいの費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では成年後見制度にかかる費用について解説します。

各種手続きの費用や注意点についても解説するので、ぜひ最後までお読みください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

成年後見制度は、認知症や精神上の障がいなどにより意思能力が不十分な人の財産や権利を守るための制度で、2000年に制定されました。

制度を利用するためには、所定の手続きが必要です。本人の支援者として選ばれた人のことを「成年後見人」や「任意後見人」と呼びます。

両者はいずれも、本人の意思を尊重した上で、心身の状態や生活状況に配慮しながら様々なサポートを行います。

具体的には預貯金や保険、不動産といった財産の管理をはじめ、必要があれば入院手続きや福祉サービスの手続きなどがサポート内容として該当するでしょう。

ただし、全ての行為が代理できるわけではありません。日々の買い物や遺言、結婚や離婚といった意思表示は、本人の意思が尊重されるため注意が必要です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

ここではそれぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

任意後見制度とは、本人が元気なうちに将来意思能力が不十分になってしまった場合に備えて、自分の意思で後見人を選定しておくことができる制度です(後見契約締結には公正証書が必要になります)。

法定後見制度では、成年後見人として誰にどこまでの事務を任せるのかなどの最終的な決定権は家庭裁判所にあります。対して、任意後見制度では後見人になって欲しい人を自身で決められることに加え、後見事務内容について自由に決められるのも特徴の1つです。

また任意後見制度では、本人が選んだ任意後見人がきちんと業務を全うしているかをチェックするための「任意後見監督人」が選任されることになります。これが任意後見の効力発生要件でもあります。

すでに本人の意思能力が不十分な状態であるときに、家庭裁判所に申し立てを行い後見人を選任してもらう制度です。

法定後見制度では、家庭裁判所へ申し立てをする際に医師の診断書が必要となる他、裁判所での手続きや後見人へ支払う報酬などの費用が発生します。

また法定後見人には、次の3つの種類が存在します。

「後見」は、認知症や精神上の障がいなどによって、意思能力を欠く常況にある人が該当します。

具体的には、日常の買い物や身の回りのこと、重要な取引行為なども自分1人ではできない状態の人が対象です。

「保佐」は認知症や精神上の障がいなどによって、意思能力が著しく不十分な人が該当します。

後見と異なり、身の回りのことや日常の買い物はできても、重要な取引行為(不動産の売買など)は1人で行えない状態にある人が対象です。

「補助」は認知症や精神上の障がいなどによって意思能力が不十分な人が該当します。

大抵のことは自身でできるものの、重要な取引行為を1人でするには不安が残るといったケースが当てはまります。

法定後見制度のうち、後見をする人を後見人といいます。

後見人は、判断能力を著しく欠いている本人の法律行為を代理できる他、本人の法律行為への同意や取消しもできます。

後見制度の種類によっては、同意や取消し、同意できる法律行為は制限されることもありますが、後見人には原則として全ての法律行為を代理して行うことが可能です。

法定後見制度のうち、保佐をする人を保佐人といいます。

保佐人は、重要な契約や手続きへの同意や取消しおよび代理が可能です。

原則として全ての法律行為を代理して行える後見人と異なり、保佐人は申し立てにより裁判所が定めた行為のみ代理することが認められています。

また、同意や取り消しについては、民法13条1項に記載された行為も対象です。

法定後見制度のうち、補助をする人を補助人といいます。

補助人が対象となるのは、判断能力を欠いている人の中で、基本的な法律行為は自分1人でできるが、判断が難しい場合にサポートをして欲しい人です。

後見人や保佐人よりも対象範囲が狭く、申し立てにより裁判所が定めた行為しかサポートできないことが特徴です。

任意後見制度の手続きは、以下のような流れで進められます。

任意後見制度では、始めに任意後見人になる人、任意後見受任者を決め、任意後見人にどんなことをして欲しいのかなどの契約内容も決めます。

任意後見受任者や契約内容が決まったら、公証役場に行き公正証書を作成することで、任意後見契約の締結が完了です。

被後見人の意思能力が低下すると、任意後見契約が開始されます。

その際、裁判所に任意後見監督人を選任してもらうため、裁判所への申し立てが必要です。

任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者も任意後見人となり、任意後見の効力が発生し、締結した契約通りに職務を実行します。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

一方、法定後見制度の手続きは、以下のような流れで進められます。

後見開始の申し立てができるのは、本人を含む四親等以内の親族や未成年後見人、保佐人、補助人のほか、条件を満たせば市区町村長にも認められています。

また、申し立てる裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所であるため、事前に確認しておくのがおすすめです。

法定後見制度の利用には医師による診断書も必要になるため、申立書を提出する前に記載してもらうと良いでしょう。

申立書を家庭裁判所で受け取るか、家庭裁判所のホームページからダウンロードし、必要事項を記載し、家庭裁判所に提出します。

申し立てをすると、本人や申立人、後見人候補者は家庭裁判所の調査官との面接が実施されます。

面接の目的は、主に状況調査や意向確認などです。

面接での聴取結果などを踏まえ、法定後見制度が必要かどうかの審判が確定し、2週間以内に不服申立てをしなければ、効力を確定します。

その後、裁判所から法務局へ登記の依頼がなされ、およそ2週間で登記が完了し、実際に法定後見制度の利用が始まります。

任意後見制度を利用する上で、料金が発生するタイミングは以下の2つです。

任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならないと法律で決められています。

任意後見契約に関する法律

第三条

引用元:衆議院

任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

その際、公正証書を作成するにあたって次に挙げるような所定の費用が生じます。

また上記に加えて、任意後見契約が実際に開始した際は、後見人や後見監督人に支払う手数料も生じるので注意が必要です。

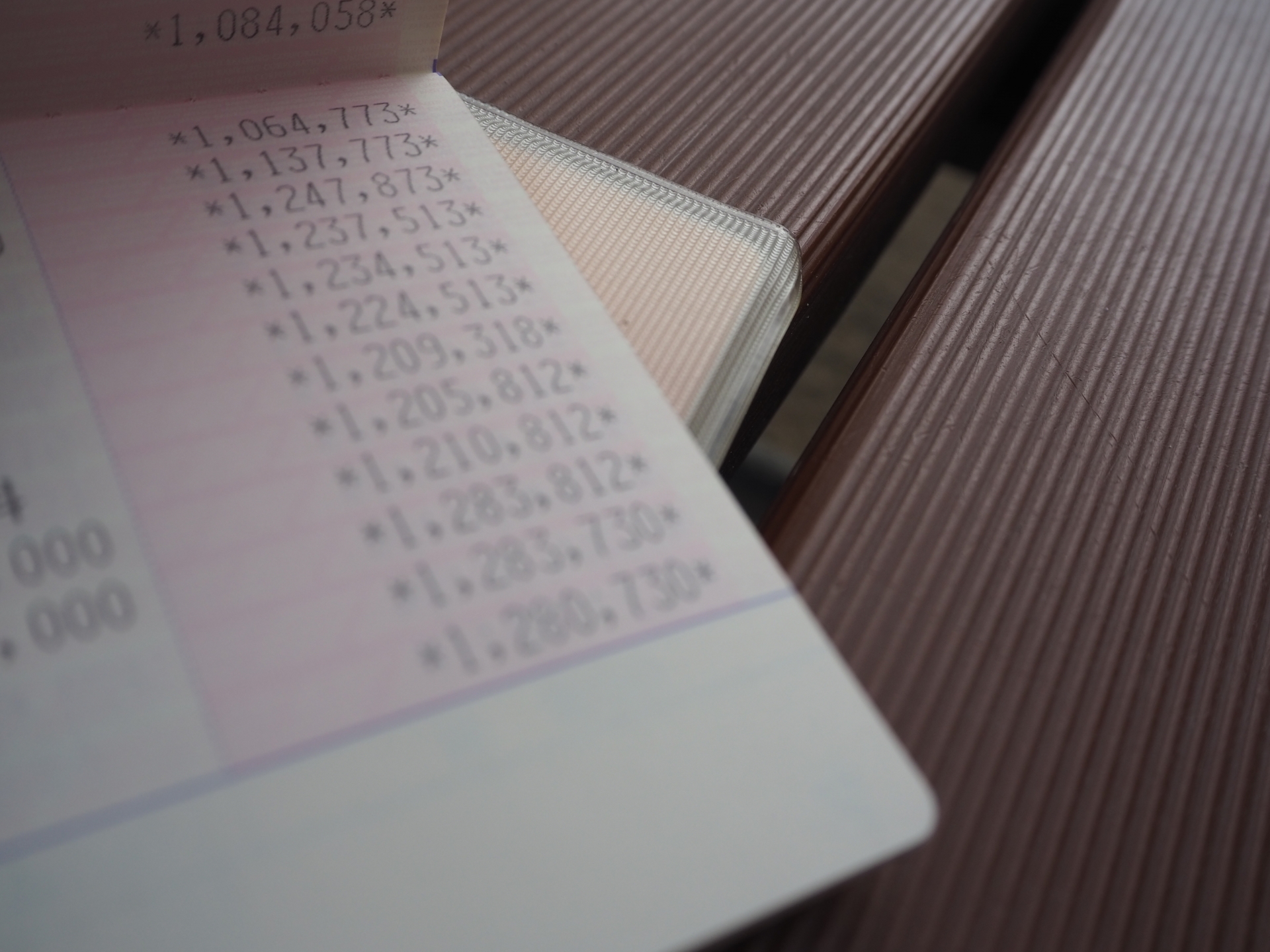

ここでは、成年後見制度の手続きにかかる費用について解説します。

裁判所に対して申し立てを行う際、申立手数料として800円、登記手数料として2,600円の費用が生じます。

また、手数料については収入印紙で支払う必要があります。収入印紙は郵便局などで購入可能です(コンビニエンスストアでは通常、額面200円のみ取り扱いがあります)。

なお、保佐申立や補助申立で代理権や同意権の付与申立も同時に行う場合、さらにそれぞれ800円分の収入印紙が必要となるので注意しましょう。

※保佐人や補助人の権限などの違いについては、以下の記事をご参照ください。

裁判所に対し審判書をはじめとした書類の送達や送付をする際3,000 ~ 5,000円分の切手が必要になります。

| 後見申立 | 3,270円分 (内訳:500円×3,100円×5,84円×10,63円×4,20円×5,10円×6,5円×2,1円×8) |

| 保佐・補助申立 | 4,210円分 (内訳:500円×4,100円×5,84円×15,63円×4,20円×5,10円×7,5円×4,1円×8) |

また、この切手代は裁判所によって異なることに加え、切手の内訳もそれぞれの裁判所で決まっています。前もって管轄の裁判所に対して必要な切手金額を確認しておくようにしましょう。

申し立ての際は医師の診断書を提出する必要があり、診断書を発行するために所定の手数料がかかります。

診断書の発行にかかる手数料は病院によって異なりますが、通常は5,000円~1万円ほどが必要です。

また診断書については、家庭裁判所の書式で作成しなければなりません。発行してもらう際は、あらかじめその旨を伝えるようにしましょう(念のため、前もって医療機関に確認しておくとスムーズです)。

なお、診断書の発行にかかる診断料も別途発生します。

医師の診断書以外にも、申し立てには戸籍抄本や住民票といった公的書類が必要となります。

戸籍抄本は本籍地、住民票は住民登録をしている自治体で発行ができるので、なるべく早めに手元に準備しておくようにしましょう。

特に、転居や転勤などで本籍地が遠方にある場合、書類が届くまでに時間がかかる恐れがあるので注意が必要です。

それぞれの発行手数料は300円ほどですが、自治体によって金額が異なるため前もって確認することをおすすめします。また、それぞれの書類を郵送で取得する場合には別途郵送料がかかります。

後見の申し立てには、後見登記されていない旨の書類が必要となり、これらは法務局で取得可能です。

窓口に直接出向いて受け取る他、郵送でも交付を受けられます(※)。

発行に際して生じる発行手数料として、書面の場合は1通300円、オンラインで請求して書面で受け取る場合も1通300円です。

(※)郵送対応は東京法務局のみ、窓口発行は各法務局と地方法務局の本局のみ(支局、出張所は含まない)です。

申し立ての際に提出した医師の診断書だけでは本人の意思能力が十分に確認できないと判断された場合、診断書とは別に医師の鑑定が必要となるケースがあります。

裁判所から医師に対して鑑定の依頼がされ、その際は鑑定費として10 ~ 20万円ほどが必要です。

あくまでも裁判所が必要であると判断した場合にのみ生じる費用のため、申し立ての際に必ず用意しておかなければならないお金というわけではありません。

可能性の1つとして頭の片隅に入れておくと良いでしょう。

後見の申し立ては自分で行えるものの、上記のように複雑な手続きが必要なため、弁護士や司法書士といった専門家に委任することもできます。

専門家に申し立てを依頼する場合には報酬を支払う必要があり、事務所ごとに金額は異なるものの、大体10~30万円ほどが必要です。

なお、弁護士や司法書士といった専門家に後見人・保佐人・補助人の候補者になってもらうことを検討している場合には、申し立ての段階から依頼しておくと手続きがスムーズに進むでしょう。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

後見の申し立てが終わり、実際に後見が開始した後も後見人に支払う費用が発生します。

また、成年後見監督人を選任する場合も費用が生じます。ここではそれぞれについて見ていきましょう。

成年後見人から「報酬付与の申し立て」がなされると、家庭裁判所が定めている基準を元にさまざまな条件を総合的に加味した上で報酬金額が決まります。

そのため、成年後見人1人の判断で本人の財産から報酬を受け取ることはできません。

成年後見人の報酬は「基本報酬」と「付加報酬」の2つから成り立っています。そのうち基本報酬とは、財産管理などの日常的な業務に対して支払う費用を指します。

基本報酬は管理する財産額によって異なり、次のように定められています。

報酬付与の申し立てをしなければ報酬を支払う義務が生じないため、家族の場合には「無償」で行われているケースも多く見受けられます。

預金や出納など日常業務以外で成年後見人の業務に特別な困難な事情があった場合、基本報酬の50%の範囲内で付加報酬が生じます。

その他にも、遺産分割や不動産売却といった特別な後見行為が発生した場合、行為の内容に応じて付加報酬が生じるので注意が必要です(報酬例|訴訟:80~150万円、遺産分割調整:55~100万円、居住用不動産の任意売却:40~70万円など)。

後見監督人とはその名の通り、選ばれた後見人がきちんと事務を行っているかどうかを監督するために、家庭裁判所によって選ばれた人のことを指します。

後見監督人になるために特に資格は必要ありませんが、実際に後見監督人として家庭裁判所に選任されるのは弁護士や司法書士といった専門家であることがほとんどです。

後見監督人が選任された場合は報酬を支払わなければなりません。報酬額は管理する財産額によって異なります(5,000万円以下は月額1~2万円、5,000万円を超える場合は月額2.5~3万円ほど)。

ここまで解説したように、法定後見制度を利用するには多くの費用がかかります。

そこで、費用を抑えるために親族を法定後見人にしたいと考える方もいるでしょう。ここでは、そのようなことが可能であるのかについて解説します。

成年後見人に親族がなりたいと希望することはできます。

しかし、最終的に成年後見人を決めるのは家庭裁判所です。

そのため、親族が成年後見人になることもあれば、専門家などが成年後見人に選任されることもあります。

専門家が成年後見人に選任されてしまったことを理由に、成年後見制度の利用は取り消せません。

そのため、必ず親族が法定後見人に選ばれ費用を抑えられる保証がないため、注意が必要です。

任意後見制度では任意後見受任者を自由に決められますが、任意後見監督人が選任されます。

また、法定後見制度で親族が成年後見人に選任されても、同時に専門家が成年後見監督人に選任されることもあります。

そのため、成年後見人に親族がなれたとしても、必ず費用を抑えられるわけではありません。

以上のことを考慮すると、法定後見制度の費用を抑えられるかどうかは裁判所の判断次第となります。そのため、多くの費用を払う準備をしておくことが必要です。

ここまで後見人制度にかかる費用について見てきました。ここでは、そもそも費用は誰が支払うのかや、万が一払えない場合にはどうしたらいいのかについて解説します。

法定後見の申し立てにかかる費用は、原則として申立人が負担することになります。

ただし、特別な事情がある場合には家庭裁判所に申立人以外の関係人に対して、申し立て費用の負担を命ずること(費用負担命令)が可能です。

なお、申し立てを支援した専門家(弁護士や司法書士など)に支払われる費用は費用負担命令の対象とならないので注意しましょう。

また、後見人に支払う報酬は、本人の財産から支払うことになっています。

後見人に支払う報酬は本人の財産から支払わなければならず、場合によっては報酬負担が苦しいケースもあるでしょう。

そのような時は、助成金制度の利用を検討することをおすすめします。

助成金制度を利用するためには生活保護を受けていることや、非課税世帯、預貯金が一定額以下などの条件があるものの、それらを満たしていれば申請が可能です。

支給額には上限が設けられていますが、基本報酬がまかなえる程度の金額は支給されるようになっています。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見制度のメリットには、主に以下の3つが挙げられます。

ここでは、成年後見制度のメリットについてそれぞれ解説します。

判断能力が低下していると、本人が不利益な契約をしてしまう可能性もあります。

成年後見制度を利用していないと、本人が不利益な契約をしてしまっても取り消すことは難しいといえるでしょう。

一方、成年後見制度を活用していれば、後見人が本人に不利益な契約を取り消せます。

契約を取り消せれば、誤って代金を支払ってしまった場合でも、代金の返還も請求できるでしょう。

財産管理と身上保護ができることも成年後見制度のメリットの1つです。

判断能力を欠いてしまうと、預金口座が凍結されたり、施設や病院への入所手続きが難しかったりすることもあります。

成年後見制度を利用していれば、後見人が本人の財産管理や身上保護をすることができます。

身上保護とは、生活や健康に関する法律行為を行うことです。

例えば施設への入所契約やその手続きなどが挙げられます。

相続発生時に財産を把握できることも成年後見制度のメリットとして挙げられるでしょう。

相続が発生すると相続財産を調査する必要がありますが、相続財産を正確に把握することは簡単ではありません。

しかし、成年後見制度を利用していれば、事前に被後見人の財産を把握できるため、相続発生時にもう一度調査し直す必要がなく、手間が省けます。

そのため、相続が発生したとき、スムーズに遺産分割協議に入れるでしょう。

一方、成年後見制度のデメリットや注意点もあります。

以上の4つの点について、それぞれ解説します。

成年後見制度のデメリットの1つに、後見人による不正や横領の可能性があります。

例えば、後見人が私的な目的で被後見人の財産を利用してしまう可能性が考えられます。

親族が後見人である場合のみならず、専門家が後見人になる場合にも起こりうるため、注意が必要です。

成年後見人への報酬やランニングコストが高額なことにも注意が必要です。

成年後見人への報酬は家庭裁判所により決められますが、最高裁判所の調査によると平均報酬が年間約33万円とされています。

管理する財産が1,000万円以下の場合、後見人の報酬は月額2万円、年間24万円が目安とされているので、目安よりはやや高いといえます。

毎年約30万円の報酬を支払い続ける必要があるため、かなり負担を感じる方もいるでしょう。

成年後見制度は、一度利用を始めると、途中でやめられません。

制度を途中でやめてしまうと、被後見人の財産保護ができなくなってしまうため、基本的には途中でやめられないのです。

裁判所に正当な理由があると認められたときや、被後見人の判断能力が復活すれば、途中でやめることもできますが、それ以外の場合は被後見人が死亡するまで続きます。

そのため、成年後見人を変えてほしい場合や、成年後見人への報酬が高額である場合などでも途中でやめられないので注意してください。

相続税の対策ができないことも、成年後見制度のデメリットです。

例えば、生前贈与をすることで相続税対策をしようと考えている方もいるでしょう。

年間110万円以内の贈与は課税されないため、毎年110万円以内の贈与を繰り返すことで、支払う相続税を減らせます。

生前贈与を行うと、贈与する側の財産は減ります。

成年後見制度では、本人の不利益になるような財産管理は認められていないため、生前贈与などの相続税対策ができません。

成年後見制度の利用が難しいと考える方には、家族信託という選択肢もあります。

家族信託は、信頼する人に財産管理を委託する制度で、本人の判断能力がある場合にのみ契約できます。

成年後見制度とは異なり、財産の柔軟な管理ができることが特徴で、成年後見制度ではできない相続税対策も可能です。

また、財産管理をする人に対する報酬は自由に決められるので、成年後見制度よりもランニングコストを安くすることもできます。

一方、身上保護は対象外である他、受託者について親族間で揉める可能性がある点に注意が必要です。

成年後見制度か家族信託か、どちらを利用したら良いかわからない場合は、ファミトラにご相談ください。

家族信託の専門家が皆様のご相談に親身にお答えいたします。

些細な質問でも構いませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見制度に関するよくある質問として、以下の2つが挙げられます。

それぞれの質問に対する回答と解説をします。

成年後見の申し立ては誰でもできるわけではありません。

本人や配偶者を含む四親等内の親族や、条件を満たした市町村長などの一部の人に限られます。

そのため、誰が申し立てできる人なのかをあらかじめチェックしておき、申し立て時に不備のないようにしておくと良いでしょう。

申し立てから選任までの期間は、一般的には2カ月ほどかかります。

選任されるまでの2カ月間は成年後見制度が使えないため、当然ですが財産管理や身上保護はできません。

また、本人の判断能力の状況や書類の確認状況などによって前後する可能性があるので注意してください。

成年後見制度の費用は、利用開始手続きにかかる費用と専門家に支払う報酬(ランニングコスト)の2種類があります。

中には、成年後見制度の費用が高いと感じる方もいるかもしれませんが、専門家に支払う報酬は裁判所によって決められるので、節約できるわけではありません。

費用を節約したい場合は、家族信託も視野に入れることをおすすめします。

もし、成年後見制度か家族信託か、どちらを選べば良いのか迷ってしまう場合は、ぜひファミトラにご相談ください。

家族信託の専門家が皆様の疑問に親身になってお答えしていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが

丸わかり!全てがわかる1冊を

無料プレゼント中!

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。

教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。

その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。

7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

編集者ポリシー

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。