1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

成年後見人になれる人はどのような人なのか?

成年後見人になるには資格や条件が必要なのか?

成年後見制度の利用を考えると、次のような疑問が出てくることもあるでしょう。

本記事では、成年後見人になれる人について解説します。

親族は成年後見人になれるのか、親族以外になるケースはあるのかなどについて、詳しく見ていきましょう。

姉川 智子

(あねがわ さとこ)

司法書士

2009年、司法書士試験合格。都内の弁護士事務所内で弁護士と共同して不動産登記・商業登記・成年後見業務等の幅広い分野に取り組む。2022年4月より独立開業。あねがわ司法書士事務所

知識と技術の提供だけでなく、依頼者に安心を与えられる司法サービスを提供できることを目標に、日々業務に邁進中。一男一女の母。

成年後見制度とは、認知症などにより意思能力が低下・喪失してしまった人に代わり、後見人が財産管理・契約手続き等の法律行為や、日常生活を支えるためのサポートを行う制度です。

意思能力が十分でなくなってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理を行うことや、介護施設への入退去手続き、医療機関への入院手続きや、それに伴う費用の支払い、契約行為などを、自分自身で行うことは難しくなります。

また「自分の行為によって、どのような不利益(または利益)が生じるか」の判断を下すこともできなくなるため、本人が知らず知らずのうちに不必要な契約を結んでしまったり、オレオレ詐欺のような悪徳商法に引っかかってしまったりするなど、無駄な費用を費やし財産を失ってしまうことがあるかもしれません。

成年後見制度は、こうした事態に陥って本人が不利益を被ることがないよう、本人に代わって財産の管理・保護、生活の支援をすることを目的として作られた制度なのです。

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の 2 種類に分けられます。

「後見人が本人に代わって財産を保護・管理し、生活面のサポートをする」という根本的な趣旨はどちらも同じですが、この 2 つには大きな違いがあります。

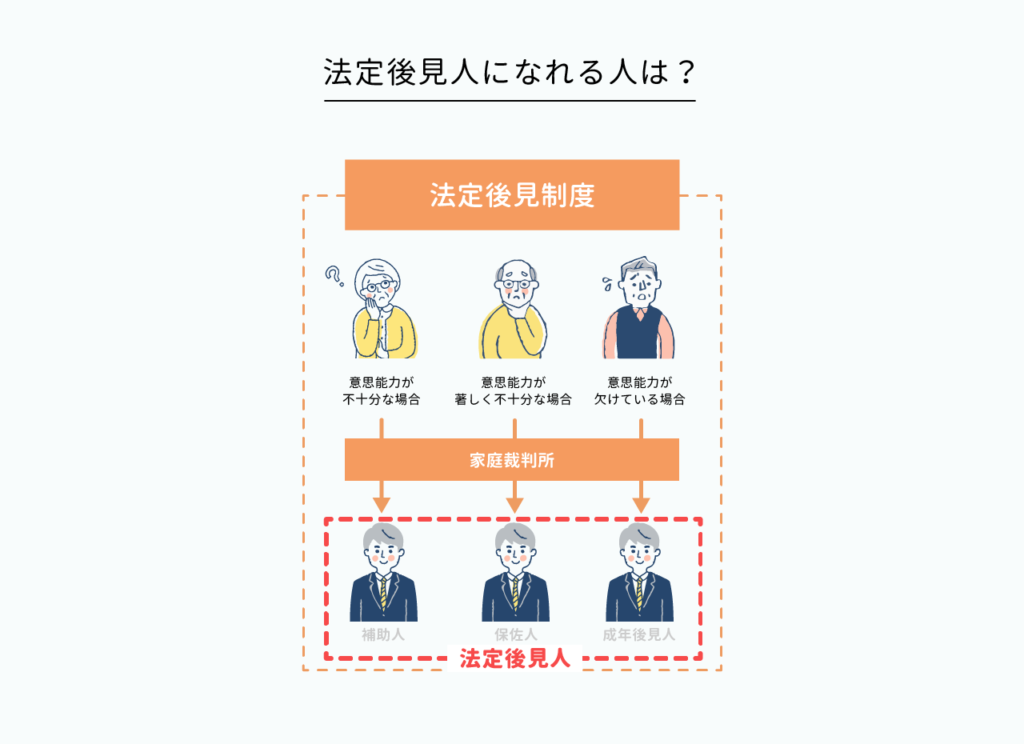

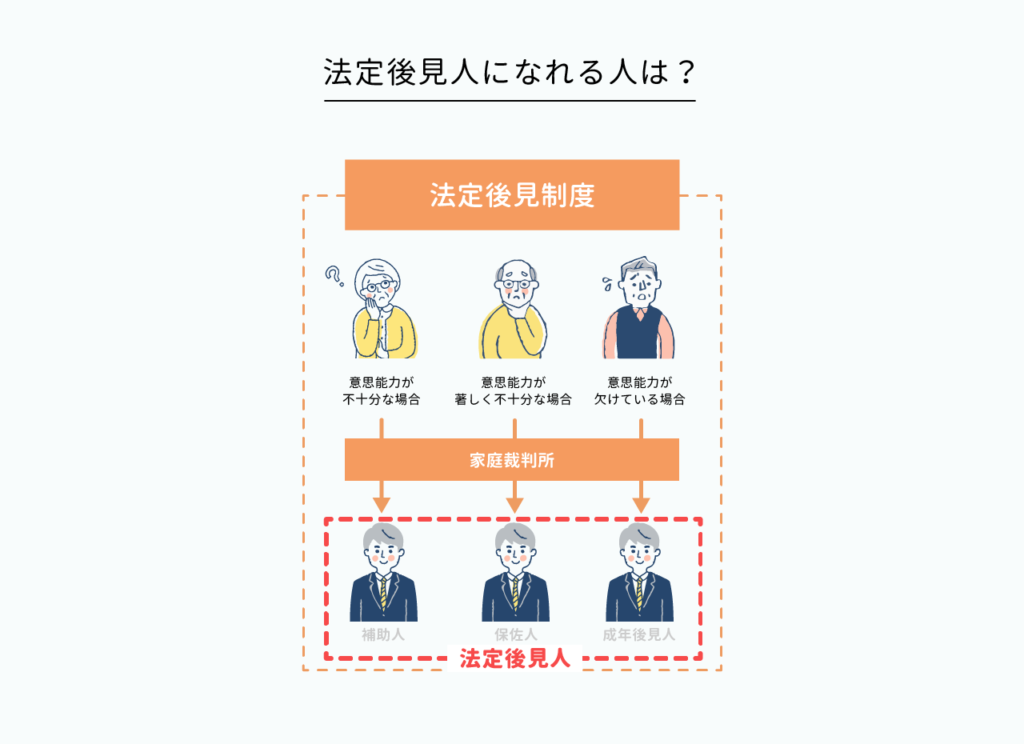

まず法定後見制度とは、本人の意思能力が既に低下・喪失してしまった場合に、ご家族などが申立てをすることにより、家庭裁判所によって後見人を選任してもらう制度です。

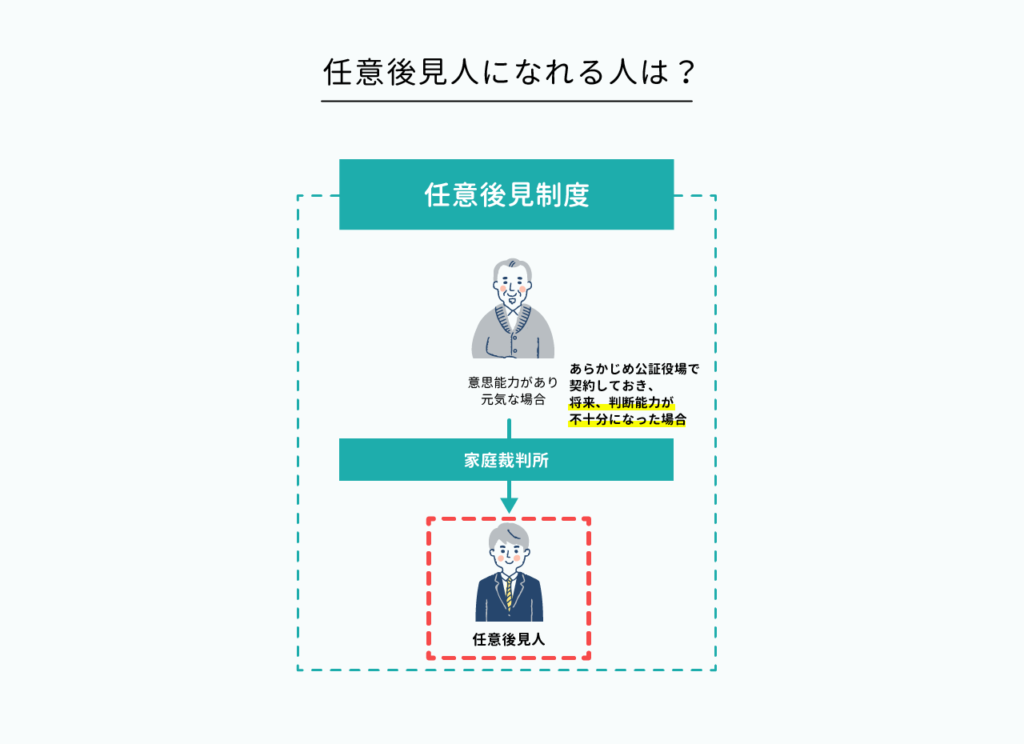

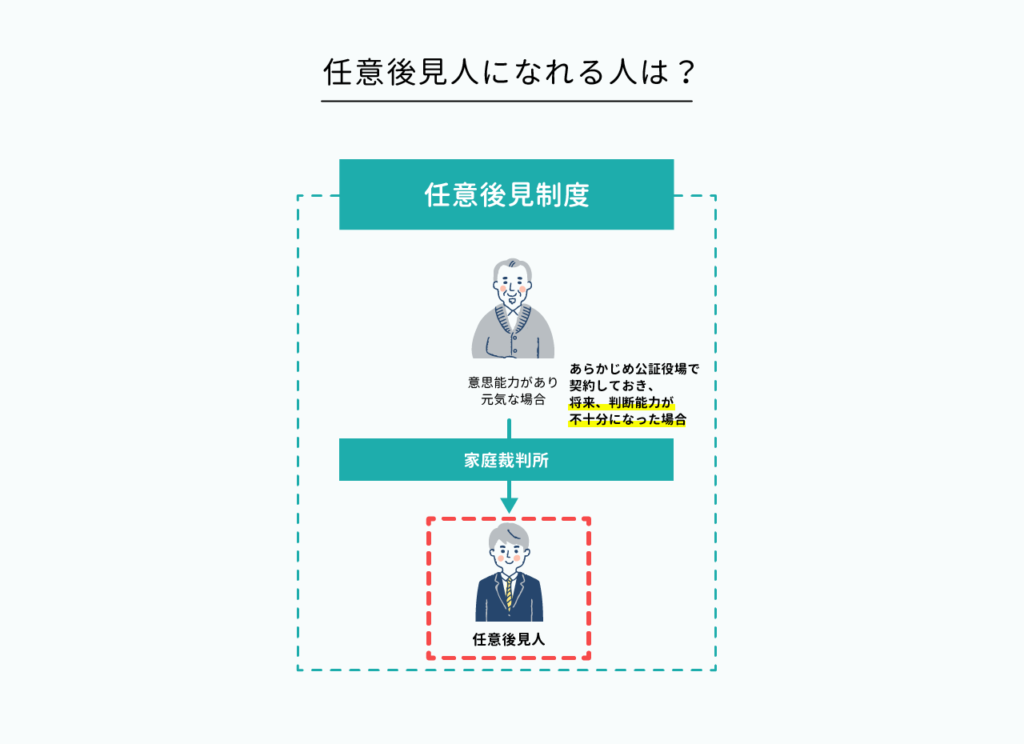

一方で任意後見制度は、本人の意思能力が低下・喪失する前に、自分の意思で後見人を選定しておくことができる制度です。「どういった支援をお願いするか」ということも、予め契約の中で定めることができます。

なお、いずれの場合も家庭裁判所の監督のもと管理が行われます。

成年後見制度について詳しく解説した記事はこちらです。

成年後見人になるための資格は必要ありません。

後述する通り、家庭裁判所が適任だと考える人が成年後見人に選任されます。

具体的には、親族や弁護士・司法書士をはじめとする専門家、地域の市民、さらには法人も後見人になれるのです。

また、複数の後見人が選任される場合もあります。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

前述した通り、成年後見人になるのに必要な資格などは特にありません。

しかし、民法第 847 条で定められている下記の欠格事由に当てはまる場合には、成年後見人になることはできません。

後見人の欠格事由 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。

一 未成年者

民法第 847 条

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

それぞれについて見ていきましょう。

成年後見人は本人(被後見人)の財産管理を行い、必要な法律事務を代理で行うなど重要な職務を担います。

しかし、未成年者は親など法定代理人の同意がなければ、契約等の法律行為を単独で行えない存在です。

そのため、未成年者は欠格事由の一つとなっています。

過去に裁判所によって成年後見人の職務から解任された人物を指し、これに該当する人はあらかじめ対象から外されています。

解任歴があるということは、被後見人の財産を横領したり、被後見人のサポートを怠ったりするなど、後見人としての適性がないことを意味するからです。

選任されても再び同じようなことを繰りかえす恐れがあるため、欠格事由の一つとなっています。

いわゆる自己破産をした人ということですが、破産経験がある人が全てダメということではありません。

破産手続き上、破産開始決定を受けてから免責許可決定が確定するまでの間は自らの財産管理権を失っている状態となるため、その間だけ欠格事由に該当します。

免責がおりると財産管理権が復活するため、その後は成年後見人になることができます。

簡単に言えば「本人に対して訴訟を起こした人、その配偶者や親族」のことです。

成年後見人に対し訴訟を起こすということは、本人と利害が対立する立場であるということにも繋がります。 また、訴訟を起こした本人だけでなく配偶者や直系血族などの近親者も、利害対立の影響が及ぶ可能性があるため、後見事務を行う適性がないとみなされ、後見人となることができません。

ただし、訴訟対象となった問題が解決し、利害対立が解消された後であれば、後見人となることができます。

行方不明者は実質的に後見事務を行うことができないため、後見人となることはできません。

他に、生存はしているけれども居所が分からない人、あるいは普段なかなか連絡が取れないような人も裁判所から適性がないと判断されるでしょう。

後見事務の一つに、後見人を日常的に見守るということも定められているため、その職責を全うできない人物は除外されます。

法定後見制度は任意後見制度と違い、家庭裁判所が後見人を選任するため、本人に後見人選択の自由が保障されていません。

ここからは、法定後見人になれる人と選任の流れについて解説します。

後見人になれる人を選別するための最低限のフィルターとして、先に述べた民法第 847 条の欠格事由に該当する人はまず除外されます。

除外されなかった人の中から家庭裁判所が後見人を選任することになりますが、成年後見制度の趣旨は本人の財産や権利の保護を最優先で考えることにあるため、家族の気持ちが優先されるわけではありません。

また本人が後見人になってほしい人の希望を出したとしても、その人物を裁判所が後見人に選ぶという保証はありません。

制度上、成年後見制度の利用を申し立てる際に候補者の希望を伝えることはできますが、裁判所はこれに一切拘束されないのです。

そのため、一般的には親族以外の弁護士や司法書士などが選ばれるケースが多く見られます。

法定後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立ての際には診断書などの書類を揃えなくてはなりません。家庭裁判所に事前に確認しておきましょう。

申し立てがなされると家庭裁判所が後見人の選任手続きに入り、候補者に面談を行うなどして適性を確かめていきます。

本人や親族からの聞き取りも適宜行われ、状況を総合的に勘案し、最終的に家庭裁判所が後見事務を最も適切に担えると判断した人物が後見人に選任されるという流れです。

なお、親族以外の弁護士などが選任されやすいケースとしては、以下が挙げられます。

法定後見制度について詳しく解説した記事はこちらです。

ここまでは、成年後見人になれない人とはどのような人かについて説明してきました。

前項で解説した民法第 847 条で定められている欠格事由は、任意後見制度、法定後見制度の双方に共通していますが、任意後見制度の場合「任意後見契約に関する法律」での規定があるなど、さらに細かな違いがあります。

そこで、ここからはまず、任意後見人になれる人について解説すると同時に、利用するうえでの手続きの手順について解説します。

前に述べた通り任意後見制度では、本人の意思で自由に後見人を指定することができるため、基本的には本人が望めば家族だけでなく友人や知人などに後見人になってもらうこともできます。

ただし、本人が不利益を被ることのないよう、一定の者については任意後見人になることができないよう法律で定められています。

まずは先に出てきた法定後見の欠格事由を定めた民法第 847 条各号に該当する人物です。

その他「本人に対して訴訟をし、又はした者」及び「その配偶者並びに直系血族や不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者」も任意後見人になることはできません。

詳しくは、任意後見契約に関する法律第 4 条 1 項 3 号で下記のように規定されています。

三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。

任意後見契約に関する法律第 4 条 1 項 3 号

イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者

ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

任意後見人になれる人について理解を深めたところで、ここからは実際に任意後見人になるためにはどのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。

まずは任意後見人となることについて了承を得た人(任意後見人受任者)と本人が、どのような契約内容にするかを話し合います。

生活や介護、療養について、どのような支援を望むのか、具体的に定めておくと良いでしょう。

合意した内容を書面化して契約書を作成しますが、任意後見契約は一般的な契約書ではなく、公正証書の形で作成しなければなりません。

公正証書とは法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことで、非常に高い証明力を持っています。

契約書の文案を公証役場に持ち込み、公証人に手数料を支払うことで、法律で規定されている任意後見契約公正証書を作成してもらうことが可能です。

契約を締結したら、後見登記を行います。後見登記は、正式に自分が後見人である事実を証明するために必要です。

これにより、被後見人や後見人の氏名、住所、後見人の業務や権利の範囲といった、その後見に関する内容が正式に登録・開示されます。

任意後見受任者や本人の家族などが、本人の意思能力が低下し支援が必要な時期が来たと判断したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立て手続きを行います。

任意後見監督人とは、任意後見人が後見制度を悪用して、被後見人本人にとって不利益となるような財産管理・処分などを好き勝手に行うことを防ぐためにチェック・監督する役目を持つ人です。任意後見をスタートさせる時は、必ず「任意後見監督人」が選任されます。

誰が選任されるかは家庭裁判所の判断に委ねられ、弁護士などの職業人が選任された場合には報酬の支払いが必要となります。

家庭裁判所に任意後見監督人が選任されると同時に任意後見契約の効力が有効となり、後見事務を開始できるようになります。

指定した家族・親族が、希望どおり後見人に選ばれるかは、法定後見制度と任意後見制度で異なります。

家族・親族を成年後見人に選びたい方は、法定後見制度と任意後見制度で違いが生じることを知っておきましょう。

法定後見制度の場合、親族でも成年後見人になれない可能性があります。

家庭裁判所は、家族・親族以外の第三者を成年後見人に選任する場合があります。

親族だからといって、必ずしも被後見人の利益に繋がるとは限らないためです。

法定後見制度において、家族や親族が成年後見人に選ばれやすいのは確かでしょう。

法定後見申立ての際、家族や親族を後見人候補者に指定できますし、希望通りの結果になる確率は高いです。

裁判所が発表している成年後見関係事件の概要(令和4年1月~12月)によれば、親族が成年後見人等の候補者として申し立てがされた事件の割合は約23.1%で、親族が成年後見人等として選任された事件は約19.1%です。

すなわち、親族が成年後見人等の候補者として申し立てがされれば、希望通りとなる確率は高いといえます。

しかし上記の資料のとおり、100%希望通りというわけではありません。

申し立て後、家庭裁判所は、指定された候補者が後見人に相応しいかチェックします。

申立人が希望した候補者は、判断材料にすぎません。

成年後見人の選任は、あくまでも家庭裁判所の判断によってなされます。

東京家庭裁判所は、公式HPにて、候補者以外の者が選ばれる可能性が高い事例を公開しています。

東京家庭裁判所が紹介する事例は、次の15パターンです。

任意後見制度の場合、被後見人が委任した家族・親族が成年後見人になります。

法定後見制度に比べて、任意後見制度は、希望通りの成年後見人を選ぶことができます。

任意後見制度は、法定後見制度よりも、本人の意向が反映されるためです。

任意後見制度は、被後見人が元気なうちに、任意後見人(候補者)と契約を交わします。

被後見人が自らの判断で指定した成年後見人であるため、裁判所は被後見人の意向を尊重する必要があります。

被後見人の信頼のもと委任された家族・親族である以上、裁判所も被後見人の意向にしたがって成年後見人を選ぶのが通常です。

希望通りの家族・親族を成年後見人に立てたい場合は、任意後見制度を検討しましょう。

ただし、任意後見制度は、任意後見監督人の選任が必須です。

任意後見監督人は、成年後見人の職務をチェックする役割を果たします。

前項を踏まえた上で、親族を後見人候補者として申立てをしたいと考えた場合、どのような点に注意すべきなのかを見ていきましょう。

家庭裁判所に後見制度利用の申し立てをする際には、後見人候補者を推薦することができますが、その際に「親族の同意書」を添付することができます。

ここでいう親族とは、将来被後見人が亡くなった場合に相続人となる人物である「被相続人」のことです。

例えば、本人に配偶者と子がいた場合、配偶者と子の双方が推定相続人となります。このケースで子を後見人候補として推薦するならば、配偶者の同意を取ります。

親族の同意書は、申立てにあたり必ず必要な書類というわけではありませんが、同意書があると「親族間で紛争がない」ということの証明になったり、手続きの期間を短縮できたりする可能性があります。

親族の後見人就任を望む方は、申立ての際に必ず用意しておくようにしましょう。

後見人の選任過程では家庭裁判所が後見人候補者と面接を行い、その適性を確かめる行程が入ります。

後見事務を行うことについて不安はないかや、十分な自信を持っているか、財産管理を適格に行うことができそうか、などが面接によって確かめられるのです。

そこで、自信がなさそうだったり不安を感じているようなそぶりが見えると、適正がないと判断されて専門職後見人が選任される可能性が高まります。

そのため、後見事務の遂行について不安があるような場合は、事前に後見事務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

法定後見に詳しい弁護士や司法書士ならば、模擬面接を兼ねたシミュレーションをお願いすることもできるでしょう。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見人に親族が選任されるメリットは、主に次の2つです。

それぞれの点について見ていきましょう。

成年後見人の報酬は家庭裁判所により決められます。

弁護士や司法書士などの第三者が成年後見人になる場合、毎月支払う報酬は3〜6万円程度です。

一方、成年後見人に親族が選任される場合、報酬付与の申し立てをしないことで報酬を受け取らない選択ができます。

もちろん、親族が成年後見人になった場合でも報酬を受け取れます。

しかし、被後見人の経済的負担を考慮し、報酬を受け取らずに成年後見人としての事務作業をするケースが多くあるのが実情です。

成年後見人の親族であれば、被後見人の生活状況や性格をよく理解しているはずです。

専門家などの第三者よりも、財産の使い方や介護などについて本人の意思を尊重しやすく、スムーズに財産管理や生活支援を行えます。

ただし、成年後見人ができる財産管理の範囲が定められているため、全て本人の意思に沿った財産管理はできない点に注意してください。

また、自身の財産管理などを第三者に任せるよりも親族に任せたほうが安心できるメリットもあります。

財産管理をしてもらうには、自分の財産を全て成年後見人に預けなければなりません。

もちろん、財産が悪用されることは考えにくいものの、そうは言っても第三者に財産を預けることに抵抗がある人もいるでしょう。

そのような場合、親族が成年後見人になっているほうが安心できるでしょう。

一方、成年後見人に親族が選任されるデメリットは、主に次の2つです。

それぞれの点について見ていきましょう。

成年後見人に親族が選任されると、手続きが負担になる可能性があります。

成年後見人に選任されると、成年後見登記がされた旨の通知である登記番号通知書が家庭裁判所から送られます。

登記番号通知書を受け取ってから1カ月以内に、家庭裁判所へ就職時の報告をしなければなりません。

また、毎年、家庭裁判所に対して定期報告も行います。

裁判所から提出を求める事前通知はなく、自主的な提出が求められているため、忘れないようにしなければなりません。

提出が遅れると、事情説明を求められたり専門職後見人が追加で選任されたりする可能性がある上、場合によっては成年後見人を解任されることもあるため、注意しましょう。

加えて、重要な財産を処分したり財産管理の方針を大きく変更したりする場合、事前に家庭裁判所への報告も必要です。

このように、成年後見人には多くの手続きがあるため、負担になってしまうこともあるでしょう。

成年後見人に親族が選任されると、財産管理へのリスクが伴います。

親族が財産を預かると、自分の財産であるかのように錯覚してしまい、使い込んでしまう可能性が考えられます。

「後見人等による不正事例|裁判所」を見ても、専門職以外による不正件数が圧倒的に多いことがわかります。

また、親族の1人が後見人になると、他の親族との間でトラブルになるケースが考えられます。

お金の管理方法でトラブルになるだけでなく、適切に財産管理していても「財産を管理している人が不正利用しているのではないか?」と疑われてしまう場合もあります。

成年後見人に親族が選任される場合、このようなトラブルが起きないような対策が必要です。

前項でも説明した通り親族以外が後見人に選任される場合、後見事務に詳しい弁護士や司法書士、社会福祉士などが選ばれるケースが多くあります。

それぞれの人物の適性について見てみましょう。

弁護士は法律事務を日常的に扱っているため、専門知識が求められるような後見事務にも適切に対応することができます。

万が一被後見人が法的なトラブルに巻き込まれてしまった場合でも、弁護士であればその道のプロとして本人を守るための最善を尽くしてくれるでしょう。

司法書士も日常的に法務事務を扱っているため、契約などの法律行為の代理や財産管理なども適切に処理することができます。

また、司法書士は成年後見制度を支える団体として誕生した社団法人である「リーガルサポート」を組織し、所属する会員を挙げて積極的に成年後見制度に携わる姿勢を見せていることから、安心して後見事務を任せることができます。

社会福祉士は福祉系の国家資格の一つで、施設や行政機関等で日常生活を営むことが難しい人からの相談に対し、助言・指導など必要な援助を行います。

福祉サービス、保険医療サービスとのつながりが強いため、有益なサポートを受けることができるでしょう。

ただ一方で、法律関係の業務においては弁護士や司法書士には及ばないといったハンデもあります。

また、社会福祉士が成年後見人になるには、日本社会福祉士会の基礎的な研修を受けた後、「成年後見人養成研修」と「名簿登録研修」を受講しなければなりません。

さらにその後、同会が運営する組織「ぱあとなあ」に登録することで、家庭裁判所から選任される権利を得ることができるということを覚えておきましょう。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

次に第三者を成年後見人に選ぶ際の、メリット・デメリットを確認しましょう。

なお、第三者とは、一般的に、弁護士・行政書士・社会福祉士などの専門職を指します。

第三者(弁護士・行政書士・社会福祉士など)が成年後見人になるメリットは、次の通りです。

第三者のうち、弁護士や行政書士、社会福祉士などの専門職後見人が選任されると、専門的な業務も任せられます。

例えば、不動産管理などの複雑な業務は、専門知識がなければ管理に手間がかかってしまう可能性があります。

しかし、専門職後見人であれば、専門知識を活用し円滑に管理をしてくれるため、管理を一任することが可能です。

必ずしも親族と被後見人が近くで生活しているわけではありません。

被後見人のもとに行ける頻度が限られるため、身の回りの世話をし続けることは難しいでしょう。

しかし、第三者に後見人を依頼すれば、親族が遠方に住んでいても対応してもらえます。

第三者が成年後見人になるデメリットは、次の通りです。

第三者(弁護士・行政書士・社会福祉士など)が成年後見人になると、経済的な負担が大きくなります。

成年後見人に親族が選任される場合、経済的な負担を軽くするために報酬を受け取らない選択ができます。

しかし、第三者が成年後見人に選任されると報酬を支払わなければなりません。

報酬は家庭裁判所により決められますが、多くの場合で毎月3〜6万円程度です。

仮に月6万円支払う必要がある場合、年間72万円もの負担が発生します。

経済的な負担を理由に、成年後見を途中で終了させることはできないため、報酬が発生することを事前に理解した上で利用してください。

被後見人との面識がない第三者が成年後見人に選任されると、相性が合わない可能性があります。

被後見人の性格や考え方を知らないため、被後見人の意向とは異なる財産管理をしてしまうかもしれません。

誰が成年後見人になるかを本人や親族が自分で選ぶことができないため、面識のない第三者が成年後見人に選任される可能性が十分にある点に注意しましょう。

成年後見人を誰にするか検討するにあたって、報酬額は重要な判断材料です。

親族の成年後見人と第三者の成年後見人で、報酬に違いが生じるか、確認する必要があります。

また、法定後見制度と任意後見制度では、報酬の定め方が異なります。

法定後見人と任意後見人の報酬の違いも、あわせて確認しておきましょう。

法定後見制度で家族・親族が成年後見人になる場合、報酬は「月額2~6万円」が相場です。

具体的な成年後見人の報酬額は、裁判所が決定します。

ただし、成年後見人が報酬を得るには家庭裁判所へ報酬付与の申し立てが必要です。

家族・親族が成年後見人になる場合、報酬付与の申し立てがされないケースがあります。

報酬付与の申し立ては、成年後見人の任意だからです。

申し立てがされないと、結果的に、成年後見人の報酬はゼロになります。

法定後見制度における成年後見人の報酬相場は、親族と第三者で、違いはありません。

第三者が成年後見人になる場合も「月額2~6万円」が報酬の相場になります。

裁判所が報酬額を決定する点も同じです。

しかし、第三者後見人の場合、報酬付与の申し立てが放棄される可能性は低いでしょう。

親族・家族と異なり、弁護士や行政書士といった第三者の後見人は、職業として後見業務に従事するためです。

なお、複雑な管理業務が求められる後見では、相場以上の報酬額が設定される場合もあります。

任意後見制度における後見人の報酬は、契約で自由に定められます。

任意後見契約は、本人と後見人候補者の間で交わされ、報酬に関する事項も契約で定められるためです。

任意後見人の報酬相場は、次の通りです。

家族・親族が後見人になる場合は、無報酬とされるケースが散見されます。

第三者を後見人に立てる場合は、報酬を定めるのが一般的です。

任意後見人の報酬額は、契約によって決まります。

しかし、報酬の相場は法定後見制度とさほど変わらないようです。

ここでは、成年後見人になれる人に関して、よくある質問に答えます。

成年後見人になる人は、親族以外の第三者が多い傾向にあります。

「成年後見関係事件の概況 ―令和4年1月~12月―|最高裁判所事務総局家庭局」によると、成年後見人に親族が選任される割合は19.1%です。

すなわち、8割以上の場合で親族以外が成年後見人になっています。

しかし、申し立て段階における成年後見人等の候補者に親族が含まれている場合も、23.1%しかありません。

そのため、親族が成年後見人の候補者を希望する場合、多くのケースで認められることもあわせて理解しておきましょう。

成年後見人の職務は、次の通りです。

成年後見人は、被後見人の財産を適切に管理する職務を担います。

財産管理の具体例を確認しましょう。

財産管理のほか、成年後見人は身上保護も行います。

身上保護の具体例は、次の通りです。

被後見人のためにおこなった業務の詳細は、家庭裁判所に報告する必要があります。

報告は、原則として、年1回です。

報告にあたっては、財産目録や収支表など、資料の提出も求められます。

業務を円滑に遂行するため、成年後見人には、一定の権限が与えられます。

成年後見人に与えられる権限は、次の通りです。

被後見人が不当・不適当な契約を結んだ場合、成年後見人は取消権を行使し、契約を取消すことができます。

訪問販売で、被後見人が不必要な高額商品を購入した場合は、取消権行使の対象になるでしょう。

取消権を行使し、被後見人の財産を回復させる対応が、成年後見人には期待されます。

ただし、任意後見制度における任意後見人には取消権がないため、注意が必要です。

その他、成年後見人には法律行為の代理権が与えられます。

代理権は包括的であり、個別の委任は不要です。

(任意後見人の代理権は、任意後見契約で記載された内容に限られます。)

被後見人の委任なしで、成年後見人は、被後見人がする法律行為を代理できます。

ただし、結婚・離婚など、身分にかかわる行為は代理できません。

身分行為は、本人の意向が最大限尊重されるべき領域だからです。

成年後見制度に代わる財産管理方法として、家族信託があります。

成年後見制度も家族信託も、本人に代わって財産管理がなされる点は同じです。

しかし家族信託は、より柔軟な財産の管理が可能になります。

成年後見制度は、財産の処分が厳格です。

例えば、住居用不動産の売却には、家庭裁判所の許可が必要です(法定後見の場合)。

家庭裁判所の許可は、簡単に得られるものではありません。

被後見人が住む不動産を売却し、老人ホームの入所費用に充てたい場合でも、許可が下りる保証はないです。

家族信託であれば、当事者が定めた契約内容に沿う限り、裁判所の許可なく自由に売却できます。

成年後見制度利用の際は、家族信託も併せて検討しましょう。

お悩みの方は無料相談・資料請求をご利用ください

法務・税務・不動産・相続に関する難しい問題は1人で悩んでも問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロに無料で相談してみませんか?

家族信託コーディネーターが、ご家族に寄り添い、真心を込めて丁寧にご対応します。お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたします。

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

成年後見人になれる人は、親族だけでなく、弁護士などの専門職や地域の市民、法人などさまざまです。

法定後見制度では家庭裁判所により選任されるため、希望が通らない可能性もありますが、任意後見制度では被後見人が候補者を選べます。

任意後見制度の利用を検討する場合、家族信託の利用もあわせて検討してみてください。

家族信託とは、任意後見制度と同じく、本人の判断能力が十分である場合に契約できる制度です。

財産管理の範囲や身上保護の可否などに違いがあるため、候補の1つに入れてみると良いでしょう。

ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて、どの制度を利用すべきかの選択をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが

丸わかり!全てがわかる1冊を

無料プレゼント中!

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。

教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。

その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。

7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。