1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!

お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

平日 9:00~18:00でご相談受付中

超高齢社会となった現代では、要介護認定者も約682万人まで増加しています。

ところが、新型コロナの蔓延などの社会情勢の変化により、介護費用を払えなくなる家庭が増加中です。

介護費用が支払えなければ、最終的には介護施設などから強制退去させられることもありえます。

この記事では、介護費用が支払えなくなった場合の効果的な対処法を解説しています。ぜひ最後までお読みください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

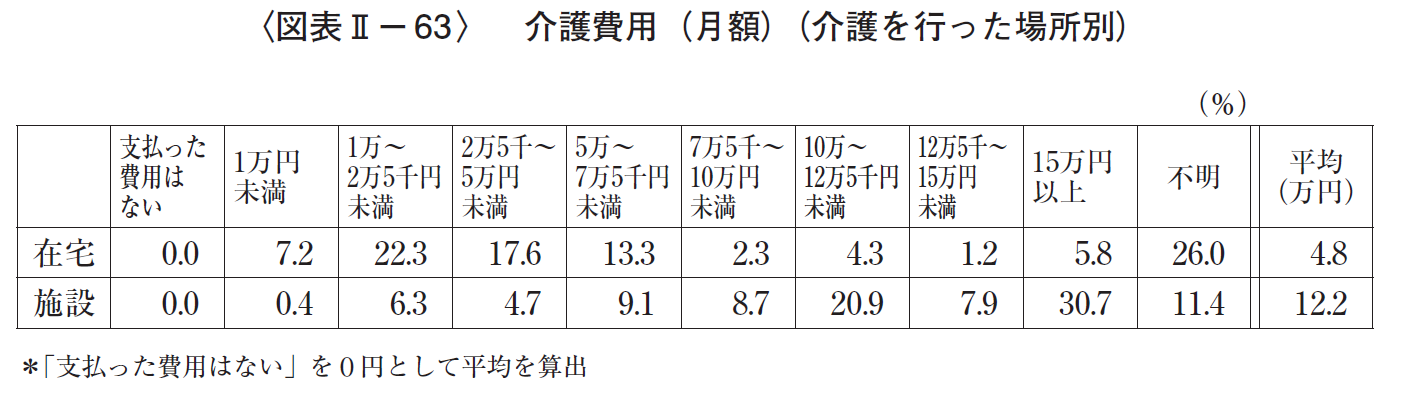

介護にかかる費用については、介護形態が在宅か施設か、あるいは介護度により変わってきます。

【月額】

介護を行った場所別に見てみると、在宅が平均4.8万円、施設が平均12.2万円となっていてその差額は7.4万円となっています。

施設を利用すると在宅介護の約3倍も費用がかかります。

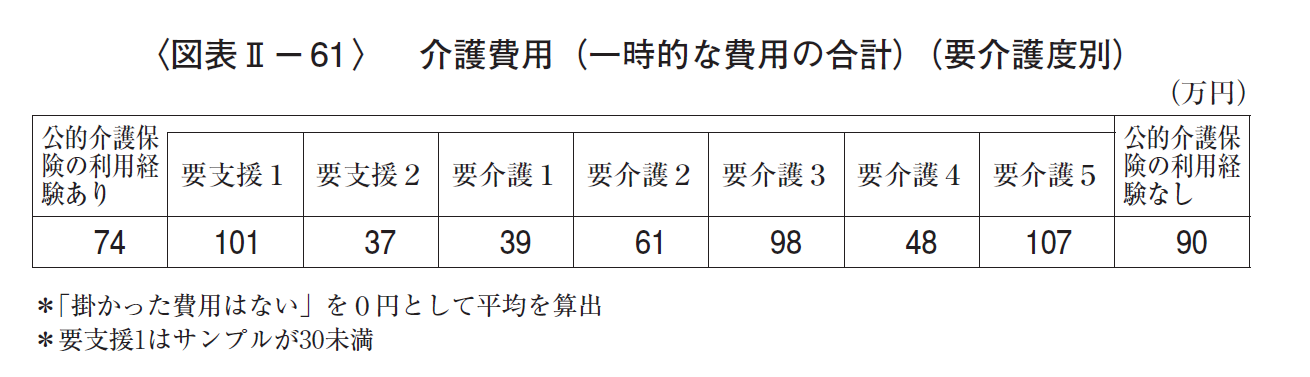

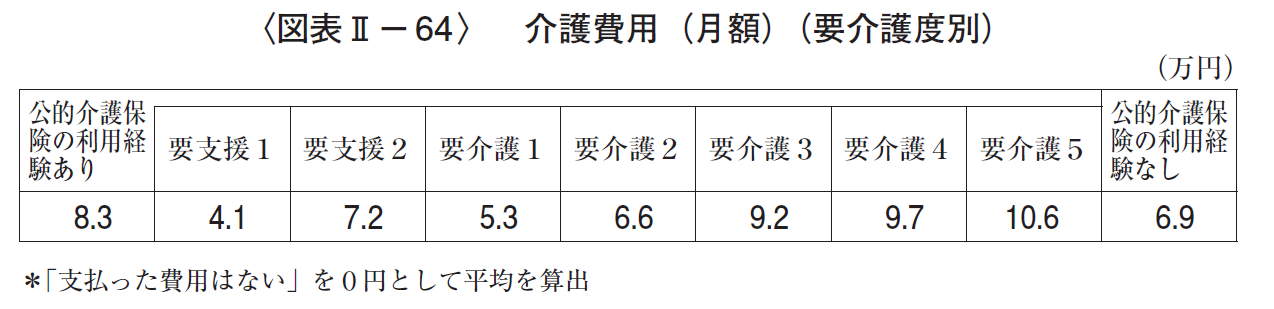

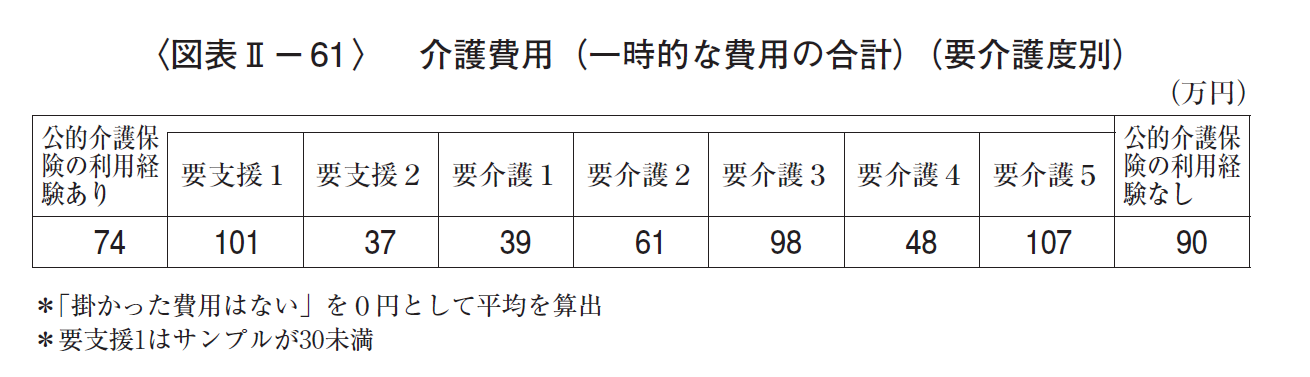

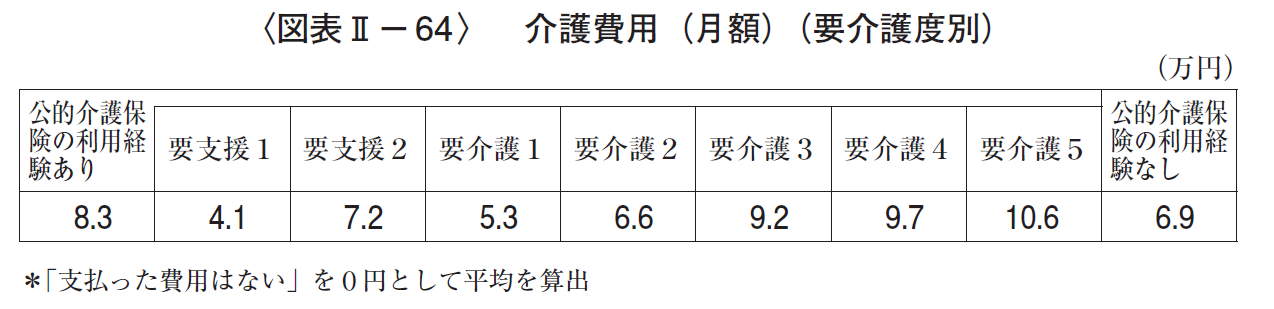

要介護度別では、介護度が上がるごとに費用も高くなる傾向にあります。

要介護度5の場合「一時的な費用の合計」が平均107万円、「月額」が10.6万円となっています。

要介護3の介護費用(月額)の内訳はおおよそ以下のとおりです。

| 在宅介護 | 介護付き有料老人ホーム | |

|---|---|---|

| 介護サービス費 | 2.3万円 | 2.3万円 |

| 居住費 | 0円 | 6万円 |

| 食費 | 0円 | 4.2万円 |

| その他の費用 | 3.5万円 | 1万円 |

| 計 | 5.8万円 | 13.5万円 |

介護費用の総額は、500万円以上かかるといわれています。

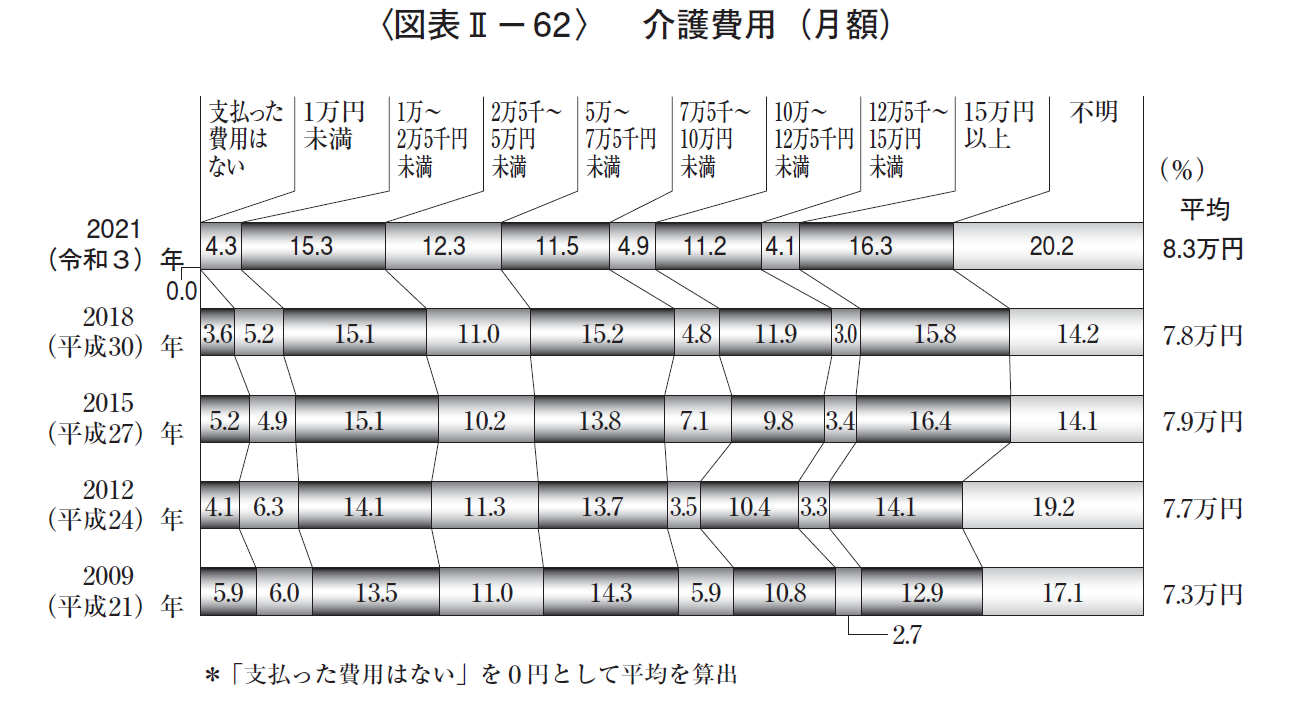

公的介護保険サービスの自己負担費用を含む介護費用は、月平均で8.3万円かかります。

介護に要した期間は、平均61.1カ月(5年1カ月)です。

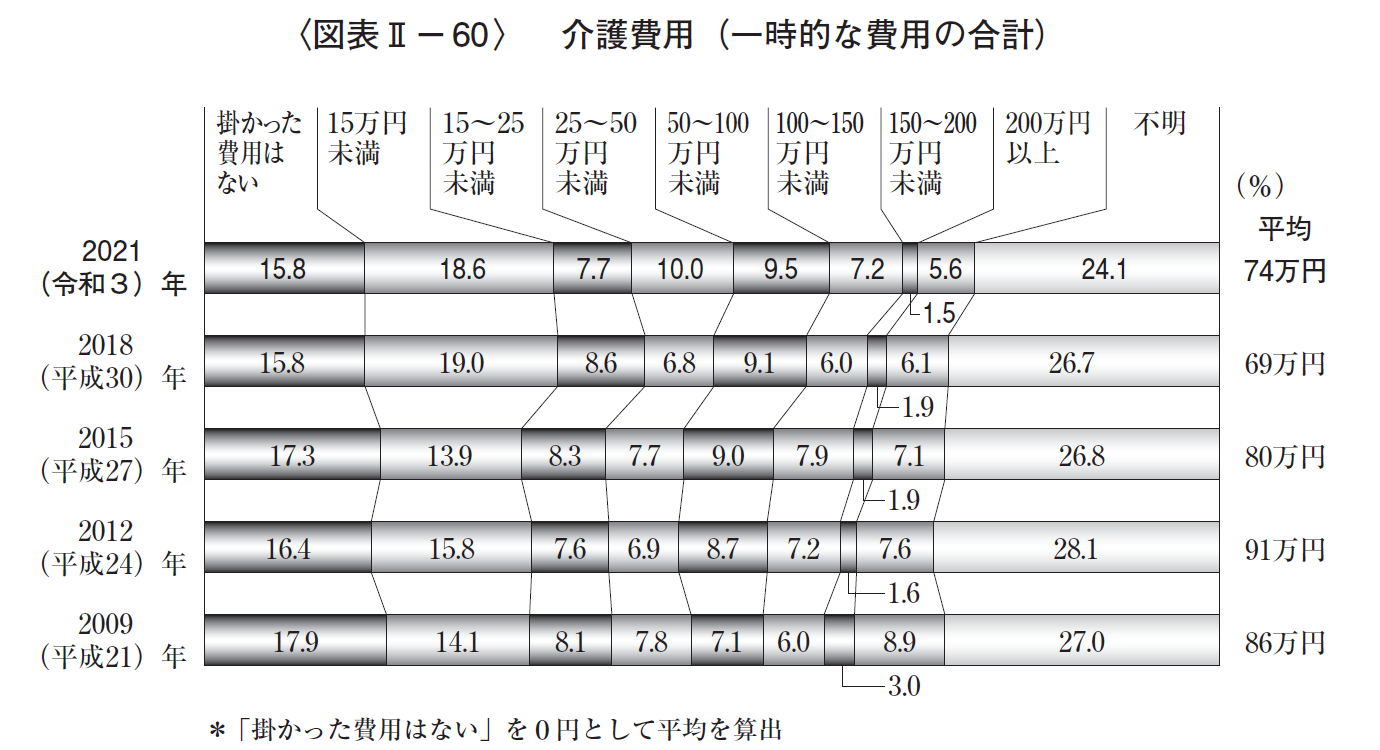

介護費用には他に介護を開始する際の一時費用もあり、下表のとおりです。

| 費用の種類など | 金額・期間 | 内訳 |

|---|---|---|

| 一時費用 | 74万円 | ベッド購入費用・住宅改修費用など |

| 月額費用 | 8.3万円 | 介護サービス利用料などの平均額 |

| 介護期間 | 61.1カ月 | 5年1カ月(4年超えの介護も約5割) |

介護費用の総額は、次の計算式で約580万円かかることがわかります。

一時費用74万円+(月額費用8.3万円×61.1カ月)=約580万円

介護保険サービスを利用する際の自己負担割合は、1割から3割で所得によって異なります。

介護費用の内容によっては全額自己負担になるものもあります。

以下で負担額の仕組みを見ていきましょう。

65歳以上の方の介護保険の自己負担割合は、所得の高い方で3割となっています。

負担割合の条件は下記のとおりです。

3割負担になるのは下記の1と2を満たす方です。

2割負担になるのは下記を満たす方で、条件が複雑になります。

上記の両方にあてはまる方または、以下の両方にあてはまる方です。

「前年の合計所得金額」は、土地建物などの譲渡所得に係る特別控除額や公的年金などに係る雑所得に係る特別控除額を差し引いて算定するため、市区町村に相談すると良いでしょう。

1割負担になるのは下記の方です。

公的な介護サービスでも支給限度額を超えた部分は、全額自己負担となる点には注意が必要です。

下記では、在宅サービスの支給限度基準額と自己負担限度額を表にしました。

1単位10円で計算し、都市部では人件費が高い傾向にあります。

サービス料金も高く、地域単価は1単位あたり10.00円から11.40円と地域差が認められます。

| 要介護状態区分 | 区分支給限度額 | 利用限度額 | 自己負担限度額(1割負担の場合) |

|---|---|---|---|

| 要支援1 | 5,032単位 | 50,320円 | 5,032円 |

| 要支援2 | 10,531単位 | 105,310円 | 10,531円 |

| 要介護1 | 16,765単位 | 167,650円 | 16,765円 |

| 要介護2 | 19,705単位 | 197,050円 | 19,705円 |

| 要介護3 | 27,048単位 | 270,480円 | 27,048円 |

| 要介護4 | 30,938単位 | 309,380円 | 30,938円 |

| 要介護5 | 36,217単位 | 362,170円 | 36,217円 |

利用限度額、自己負担限度額は地域区分による上乗せのない「その他」(1単位10円)の地域の場合の金額です。

特定の福祉用具購入費や住宅改修費の支給限度基準額は、在宅サービスの支給限度額とは別枠です。

要介護度に関係なく、それぞれの上限額が定められています。

特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、下記のとおりです。

利用者の負担は1割から3割です。

通所型サービスの滞在費・食費・日常生活費は、全額自己負担になります。

公的介護保険サービスの対象外であるためです。

在宅サービスのショートステイなどの通所施設を利用すれば、これに加えて施設介護サービス費である利用料の自己負担分がかかります。

収入や資産の少ない方が施設に支払う滞在費・食費には、負担限度額が設定されています。

要介護認定を受けて介護が始まれば、在宅介護と施設入所のいずれかを選択しなければなりません。

介護に必要な費用の内容は両者で大きく異なるので、検討材料の1つにしてみてください。

在宅介護の場合には、介護サービス利用料の他に下記の費用がかかります。

新品にこだわらなければ、市区町村や社会福祉協議会で福祉用具などの無料レンタルを行っているところもあるので、チェックすると良いでしょう。

自己負担割合1割で要介護1の方は、介護サービスを限度額まで利用すると16,765円かかります。

限度額を超えた分は全額自己負担です。

自己負担割合1割で要介護5の方の場合は、介護サービスを限度額まで利用すると36,217円かかります。

要介護度が上がれば必要な介護サービスが増加して、民間の介護サービスを利用する可能性が高くなるといえるでしょう。

施設に入居する場合、一般的には在宅介護よりも介護費用が高くなります。

入居する施設の種類によって、介護費用は様々です。

介護施設は、公的介護施設と民間介護施設に大別されます。

主な公的介護施設は下記のとおりです。

主な民間介護施設として、下記の施設が挙げられます。

一般的には公的介護施設の方が介護費用を抑えやすいものの、個室など入居する部屋のタイプによっても違いが出ます。どのような介護を必要としているのかを事前に考慮しておきましょう。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

70歳から90歳までの介護費用をシミュレーションしてみましょう。

下記のシミュレーションでは、本人の要介護度が変化することは考慮していません。

在宅介護の場合には、要介護度にもよりますが訪問介護や訪問看護などのサービスを毎月利用することが想定されます。

前述の一時費用と月額費用をもとに計算してみます。

70歳から90歳までの介護費用は、次の式により計算可能です。

740,000円+58,000円×240カ月=14,660,000円

在宅介護を選択した場合には、約1,466万円かかります。

食費や水道光熱費などは考慮していません。収入に応じ、生活費用も別途用意しておく必要があります。

食費・水道光熱費・生活費用などについては世帯によって大きく異なるため、通帳や家計簿などから算出してみてください。

一例として、入居一時金を支払うことで家賃が0円になる場合でシミュレーションします。(前述の介護付き有料老人ホームに入居した場合の月額費用にて算出)

70歳から90歳までの介護費用は、次の式により計算できます。

11,100,000円+135,000円×240カ月=43,500,000円

施設入居を選択した場合には、約4,350万円必要です。

入居する施設の形態や利用するオプション、要介護度により金額は異なります。

都市部と地方都市の地域差などもあるため、近くの介護施設の料金を参考にしてぜひ一度ご自身でもシミュレーションしてみることをおすすめします。

シミュレーションで見たように親の介護費用も高額になることが多いです。

誰が介護費用を負担すべきかは問題になりますが、誰が負担すべきという規定などはありません。

原則として介護費用は、要介護者の収入や預貯金から支払うものです。

しかし、要介護者に十分な年金などの収入がなく、預貯金にも余裕のないケースもあります。そういった場合、介護費用を子どもが負担する可能性は十分にあり得ます。

特に子どもが複数名いる場合には、介護をする人や介護費用を誰がどのくらい負担するかなど家族間でのトラブルにも発展しかねません。

親の介護費用の負担については特段の決まりがないため、介護費用の負担に際しては家族間で納得のいく話し合いが必要になります。

親の介護費用は親が出すのが原則で、親のお金で足りない分を子どもが補填することになります。

そのためには、介護が始まる前に親の年金などの収入額、貯蓄などを家族間で確認し、介護が始まった場合の費用の負担を話し合うことが大切です。

時期は早ければ早いほど、選択肢も多く対策が立てやすくなります。

親の収入や貯蓄額がわかれば、身の丈に合わない高額な介護施設への入居などを避けられます。

親の資産にあった介護プランを立てましょう。

もちろん、子どもに経済的な余裕があり不足分を補填できるのなら、高額な施設への入居も良いでしょう。

いずれにしても、お互いが納得いくまで家族間で話し合いをすることが大切です。

親の年金額と貯蓄を調べてみたところ、本人や家族が思っていたよりも資産が少ないということもあり得ます。

もし、親の経済状況では十分な介護が難しそうなら、子どもたちで介護資金を積立貯金するのがおすすめです。

介護はいつ始まるかわかりません。

その時になって、慌ててお金を工面するのは難しいこともあります。

親孝行のつもりで、早いうちから少しずつ貯めていきましょう。

親の介護がいつどのように始まるかは、誰も予測できません。

準備をする間もなく介護が始まってしまい、親の資産だけでは介護が難しいことがあります。

まずは、介護サービスの見直しを行うなど費用の切りつめを検討します。

それでも難しければ子どもが補填するほかありません。

親の介護の準備として、介護貯金をするとともに民間介護保険への加入も選択肢に入れておくと良いでしょう。

民間介護保険とは、生命保険会社などの企業が提供している商品で、介護の経済的負担を軽減するためのものです。

民間介護保険には以下の特徴があります。

民間介護保険には認知症などの特定疾病に特化した商品があるなど、それぞれのニーズに合った保険が選べます。

親の資産状況、保険料を負担する人の経済状況などを総合的に考慮して、民間介護保険を利用しましょう。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

早いうちから準備をしてきたはずなのに、介護費用が払えなくなることもありえます。

要介護状態が重くなる、あるいは病気を発症するなど、介護の状況は常に変わり続けるためです。

介護費用が払えなくなる主な5つの原因を説明します。

もともと在宅で介護をしていたけれど、病気の発症や、介護をする側の事情で在宅介護ができなくなることもあります。

その場合、入院費や介護施設に入居するなどの費用が発生します。

上述したように、施設での介護費用と在宅介護費用の差は7.4万円です。

一気にこれだけの負担が増えれば、費用捻出は難しいかもしれません。

介護度の進行による負担額の増加も、介護費用が払えなくなる原因の1つです。

介護費用は概ね介護度が進行するにつれて増加する傾向にあります。病気などをきっかけに介護度が一気に進行し、急に負担が増えることが原因です。

一時的な費用の場合、要介護1では39万円ですが、要介護5では107万円と約3倍になります。

また、月額費用の場合、要介護1では5.3万円ですが、要介護5では10.6万円と2倍になります。

年額に換算すると要介護1では約103万円、要介護5では約234万円となり、約131万円の差額となります。

これだけの差があると、支払が厳しくなるかもしれません。

足りない介護費用を補ってきた子どもの収入が減給などにより減少することも介護費用が払えなくなる原因になります。

こればかりは子どもの責任ではないので、他の子どもに減少分の補填をお願いするか、よりお金のかからない介護方法に切り替えるかしなければなりません。

介護を受ける人が収益不動産を持っていたり株式投資などをしていた場合、これらの収入が減ってしまうことがあります。

アパートなどの不動産の場合、建物が古くなれば家賃は下がります。補修やリフォームなどにより、経営が赤字になることもあるでしょう。

また、退去者が出た後、次の借主がなかなか決まらないこともあります。

株式投資は相場の変動により元本割れを起こすこともあり得ます。

投資の収入に頼らず、年金の範囲で可能な介護方法に切り替える必要があります。

老人ホームや介護施設に入居するには、多額の費用が必要になります。

施設への入居費用を捻出するために、必要なくなった自宅を売ったお金を充当することもよくあるケースです。

しかし、不動産は確実に売れるとは限りません。その時の市場の動向などにより、いつまでたっても売れないことも起こりえます。

不動産売却益に頼らずに現在の資産状況で入居できる施設への切り替えを考えた方が良いでしょう。

様々な事情で、介護費用が払えなくなることは十分考えられます。

施設に入居しているケースでは本人が払えなくなると、連帯保証人となっている配偶者や子どもに請求が行くため、いきなり退去を求められることはありません。

そこでも支払いが滞ると、契約内容にもよりますが、大抵は3〜6カ月の猶予期間があり、その後に強制退去となります。

施設に入居していて介護費用が払えなくなったとしても、すぐに退去を迫られるわけではないので、慌てずに冷静に対処してください。

介護費用が払えなくなった場合の7つの対処法を解説します。

まずは、自治体の生活相談員やケアマネージャー、施設のスタッフに相談しましょう。

彼らは今まで同様の相談を何度も受けているので、様々な対処法を考えてくれるでしょう。

場合によっては、もっと安く利用できる施設を紹介してくれることもあります。

大切なことは支払いができなくなったことを隠すのではなく、早いうちに相談することです。

相談するタイミングが早ければ早いほど、様々な対策が取りやすくなります。

介護費用の支払いが難しくなったとき、以下の公的減免制度を利用しましょう。

特定の条件を満たせば介護保険の支払いを減免してもらえる可能性があります。著しい収入減があった、災害で大きな被害を受けた場合などが条件に当たります。

1年間の医療保険と介護保険における自己負担額の合算額が著しく高額になる場合に、その負担を軽減する制度です。

1カ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、 超えた分が払い戻される制度です。

低所得で特に生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人などが、利用者負担額を軽減するものです。

所得や資産などが一定以下だった人が介護施設に入所した場合に、食費や住居費を軽減してもらえる制度です。

その他、独自の助成制度を設けている自治体もあります。自分の住んでいる自治体の窓口で制度の有無を問い合せましょう。

年金と資産だけでは生活が厳しく、頼れる親類などもいない場合は、生活保護の申請も考えましょう。

年金受給者でも生活保護の申請はできます。特別養護老人ホームなど生活保護受給者でも入居できる施設もあります。

ただし、生活保護を受給するには以下の要件があります。

生活保護を受給すると生活において様々な制限を受けます。

生活保護は最後の手段であると考えましょう。

介護に使える公的な融資には、長期生活支援資金があります。

対象となるのは65歳以上の人で、かつ抵当権や賃借権が設定されていない不動産を所有していることが必要です。

担保として、所有不動産に根抵当権等を設定するためです。

死亡するまで借り入れができますが、場合によっては推定相続人のうちから連帯保証人を用意しなければならないこともあるので注意が必要です。

民間の介護ローンを利用する方法もあります。

民間の介護ローンなので、利息はありますが担保・保証人が不要のものも多く、金利も3〜4%となっています。

ただし、ローンの使い道については介護のみに限定しているものがほとんどです。生活費や入院費に使うことはできません。

施設に入居していて自宅を使わない場合、自宅の売却や賃貸による家賃収入で介護費用を賄うことが考えられます。

ただし、自宅を売却する場合、家具類を処分する必要があり、その費用がかかることがあります。

また、自宅が戸建ての場合、賃貸ではなかなか入居者が決まらないことも多いです。

そういった場合、リバースモーゲージの利用も選択肢になります。

リバースモーゲージとは、自宅を担保に融資を受け毎月利息のみ払う仕組みです。

元本は所有者が死亡したとき、自宅を売却し一括返済します。

所有権を譲渡しないので、自宅に住み続けることができます。しかし、あくまでも融資なので、利用する際は金融機関とよく相談する必要があります。

在宅介護と施設介護の介護費用の差額は7.4万円となっています。

施設介護から在宅介護に切り替えるだけで、これだけの費用が削減できます。

ただし、介護は費用の面だけ考えれば良いものではありません。

在宅介護となると家族がサポートしなければなりません。

介護度が低ければ家族の負担も小さいですが、介護度が高ければ家族の負担は増大します。

介護度が低いうちは在宅介護で費用を節約し、その節約分を介護度が進んだときに施設利用料として使うなど、上手に在宅と施設を使い分けましょう。

介護施設の費用は都心ほど高く、地方にいくほど安くなる傾向があります。まずは地方にある施設へ移ることを考えましょう。

公的施設である特別養護老人ホームや民間施設でも費用が安い施設はあります。以下4つの施設をそれぞれ解説します。

在宅での生活が困難な高齢者に対して、介護や生活の世話、リハビリなどを行う施設です。

公的施設なので、サービスが豊富で費用も安いです。

しかし、順番待ちになることも多いので、入居の意思があるなら早めに申請しましょう。

要介護1以上の高齢者が、医師の管理の下で自宅復帰を目指しリハビリする施設です。

あくまでも自宅復帰の支援施設なので、入所期間は3〜6カ月と短期です。

地方自治体などが運営している福祉施設なので、リーズナブルな価格で入居できるのが魅力です。

しかし、要介護の人は入居できないのがデメリットです。

Aさんは、父に認知症の症状が出始めたので、父の住んでいる自宅を売却しそのお金で施設に入居させようと考えています。

ある日、不動産屋に自宅売却の見積もりを頼んだところ、認知症になると資産が凍結されて、息子のAさんでも売却できないことを聞きました。

その対策として家族信託のことを知り、家族信託サービスを行っている会社に依頼をした結果、信託契約を結び、スムーズに自宅の売却まで進めることができました。

ファミトラで実際に家族信託を利用して自宅の売却まで行ったお客様の事例です。

家族信託は、認知症対策に有効な方法ですが、気を付けなければいけないことが2つあります。

1つは、家族信託は契約なので本人が意思表示できる状態であることが必要だということです。

Aさんは、お父親の認知症が軽度のうちに動いたため、無事に信託契約を結べました。

もう1つは、信託契約を自分で進めるには高度な専門知識が必要です。

自分で契約書を作成すれば費用は安く済みます。しかし、法律の素人が作成した契約書は不備が多く、信託契約が無効になる場合もあります。

Aさんは、多くの弁護士や司法書士と提携して家族信託サービスを行っているファミトラに一任したことにより、スムーズに信託契約を結ぶことができました。

高齢の親御様にまつわるお金の管理でお悩みの方は

無料相談・資料請求をご利用ください

お気軽にまずは無料相談をご活用ください。

介護費用に関してよくある4つの質問に回答します。

老人ホームの費用が払えなくなった場合でも、すぐに退去を求められることはありません。

本人が支払えなくなると、連帯保証人や身元引受人に費用の請求が行われます。

退去を求められるのは、連帯保証人や身元引受人が支払いをできなくなってからのことです。

その際、3〜6カ月の猶予期間が与えられ、その期間を過ぎると強制退去という流れになります。

したがって、支払ができなくなったからといって焦らず落ち着きましょう。

まずは、施設のスタッフ、生活相談員、ケアマネージャーに相談してください。

費用の安い施設を紹介してくれたり、様々な減免制度を教えてくれたり力になってくれるでしょう。

まずは施設のスタッフ、生活相談員、ケアマネージャーに相談しましょう。

その上で各種の減免制度や融資制度を申請することになります。

各種制度と申請先は以下のとおりです。

| 高額介護サービス費 | 居住している市区町村の役所の窓口 |

| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 居住している市区町村の役所の窓口 |

| 社会福祉法人などの利用者負担軽減制度 | 居住している市区町村の役所の窓口 |

| 特定入所者介護サービス費 | 居住している市区町村の役所の窓口 |

| 生活保護 | 自宅から最寄りの福祉事務所の窓口 |

| マイホーム借り上げ制度 | JTI協賛事業者(各地域の相談窓口) 一部の地方自治体又は施設 |

| リバースモーゲージ | 金融機関 |

子どもが親の介護費用や医療費などを立て替えて負担した場合には、債務控除として相続税の計算上、遺産総額から差し引くことが可能です。

相続税の債務控除とは、相続によって取得した財産から債務を差し引いて残額に対し相続税が課税される制度です。

債務控除の対象となる債務には、医療費未払い分や水道光熱費などが挙げられます。

債務控除が利用できる人は、相続人と包括受遺者に該当する方です。

債務控除を利用できない人は、特定受遺者・相続放棄をした者などです。

子どもが親の介護費用や医療費などを立て替えて負担した場合には、証拠となる領収書や預金通帳などの資料を保管しておきましょう。

債務控除の対象になるか不明なときには、税理士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

介護される側に合った適切な介護サービスを選択することで、介護費用の節約が可能です。

要介護の状態に適したサービスを利用すれば不要なサービスは受けずに済み、負担限度額の範囲内で収まる可能性が高くなります。

医療費や介護費用を軽減する制度もあります。

医療費控除や高額介護サービス費などの所得控除や公的なサービスを利用したり、住民税非課税世帯などの要件を満たしたりする方は、介護保険負担限度額認定制度などを利用することで負担軽減を図りましょう。

70歳から90歳までにかかる介護費用のシミュレーションでも示したとおり、介護費用は高額です。

介護費用の資金面で家族間トラブルが起きないためにも、早めに家族・親族間で資金の相談を十分に行いましょう。

介護費用を払えないときの対処法についても解説したので、本記事を参考にされてください。

ファミトラではご家族の想いに寄り添い、専門家と連携しつつ介護費用対策としての家族信託のトータルサポートも行っています。

ぜひお気軽にご相談ください。

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをまとめたファミトラガイドブックがお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

活用事例やよくある質問、家族信託の仕組みなどをわかりやすく約30ページにまとめたファミトラガイドブック(デジタル版)がお手持ちのスマホやパソコンで閲覧できます!

これを読めば「家族信託」のことが丸わかり

全てがわかる1冊を無料プレゼント中!

家族信託の仕組みや実際にご利用いただいた活用事例・よくあるご質問のほか、老後のお金の不安チェックリストなどをまとめたファミトラガイドブックを無料プレゼント中!

これを読めば「家族信託」のことが

丸わかり!全てがわかる1冊を

無料プレゼント中!

PDF形式なのでお手持ちのスマートフォンやパソコンで読める。「家族信託」をまとめたファミトラガイドブックです!

化粧品メーカーにて代理店営業、CS、チーフを担当。

教育福祉系ベンチャーにて社長室広報、マネージャーとして障害者就労移行支援事業、発達障がい児の学習塾の開発、教育福祉の関係機関連携に従事。

その後、独立し、5年間美容サロン経営に従事、埼玉県にて3店舗を展開。

7年間母親と二人で重度認知症の祖母を自宅介護した経験と、障害者福祉、発達障がい児の教育事業の経験から、 様々な制度の比較をお手伝いし、ご家族の安心な老後を支える家族信託コーディネーターとして邁進。

編集者ポリシー

原則メールのみのご案内となります。

予約完了メールの到着をもって本予約完了です。

その他イベント情報やお役立ち記事などのご案内はLINEのみとなっております。予めご留意ください。

①予約完了メールの確認(予約時配信)

数分後にご記入いただいたメールアドレスに【予約完了】のご案内が届きます。

②参加方法のご案内メールの確認(開催前日まで配信)

勉強会前日までに、当日の参加方法のご案内がメールで届きます。

必ずご確認の上、ご参加をおねがいします。

ファミトラからのお知らせやセミナーのご案内は、頂いたメールアドレス宛にお送りします。

アンケートやご興味に合わせての記事配信などはLINEのみでのご案内となります。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

家族信託への理解が深まる無料セミナーを定期的に開催しています。

ご関心のあるテーマがありましたら、ぜひご参加ください

家族信託への理解を深めたい方へ、紙媒体の資料をご案内しております。